Дом, в котором ты живешь (национальные типы жилищ)

формами семейной жизни, культурно-бытовыми традициями, многообразием естественно-географической среды, функциональное назначение Жилище в целом и отдельных его частей связано с социальной структурой общества. В классовом обществе на Жилище оказывают влияние особенности культуры и быта различных социальных слоев населения.В эпоху первобытнообщинного, строя создавались простейшие типы Жилище Люди древнего каменного века использовали для Жилище пещеры, сооружали землянки и шалаши. Строительным материалом служили дерево, земля, камень, а иногда и кости крупных животных (например, мамонтов). Заслоны от ветра и простейшие ульеобразные хижины с круглым основанием, подобные тем, которые охотники и собиратели эпохи неолита сооружали на своих стоянках, ещё в начале 20 в. бытовали у австралийцев, огнеземельцев, бушменов, пигмеев Африки и др. Для многих охотничьих и оленеводческих народов Сибири, а также для индейцев лесной полосы Северной Америки были характерны конические шалаши типа чума .

С переходом древних племён к оседлому образу жизни эти простейшие формы Жилище получили дальнейшее развитие. У земледельцев тропического, субтропического и умеренного поясов во всех частях света, а также у оседлых рыболовов Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки с эпохи неолита распространились прямоугольные (реже овальные или круглые) дома с каркасом из бамбуковых или деревянных столбов, связанных поверху перекладинами, и высокими дву- или четырёхскатными крышами. На заболоченных или заливных участках, а часто и прямо над поверхностью водоёмов такие Жилище строили на сваях. Эти свайные постройки , по археологическим данным известные со времён неолита, и теперь распространены на Ю.-В. Азии, в Океании, в некоторых областях Африки и Южной Америки.

В сухих, безлесных, а также в предгорных и горных районах, начиная с неолита, развивались каменные, глинобитные, сырцово-кирпичные, саманные и комбинированные Жилище разных типов, бытующие и в наши дни в Средней, Центральной и Передней Азии, на Кавказе, на Ю.-В. Европы, в Северной Африке, на Ю.-З. Северной Америки, в Мексике, на Юкатане, Андийском нагорье. Нередко такие Жилище , тесно смыкаясь между собой и даже громоздясь одно на другое, образуют многоярусные каменные или глинобитные сооружения (например, поселения типа пуэбло на Ю.-З. Северной Америки).

В степной и полупустынной зоне, у скотоводческих народов Азии и Африки ветровые заслоны и шалаши преобразовались в переносные Жилище двух видов: шатёр на стойках с натянутыми на них шкурами животных, полотнищами из шерстяной или бумажной ткани (у кочевых групп тибетцев, иранцев, арабов и др.) и юрту (у монгольских народов, у казахов, киргизов, туркмен и др. тюркских народов). У некоторых древних кочевников (например, у скифов) были распространены также передвижные Жилище на колёсах типа кибитки .

В богатых хвойным лесом районах Европы и Азии от Пиренеев на З. и до Гималаев наВ. развилось срубное бревенчатое Жилище , следы которого на территории Кавказа и Европейской части СССР восходят ко 2-му тыс. до н. э. У пародов Крайнего Севера недостаток дерева и др. строительных материалов вызвал появление Жилище с каркасом из китовых рёбер и челюстей, а у эскимосов также снежных хижин - иглу .

Первоначально Жилище состояло из одного помещения. Однокамерные Жилище сохранились у многих народов, особенно у кочевников, до самого последнего времени. С периода неолита известны и многокамерные Жилище , которые постепенно распространились у оседлых народов. На поздних этапах первобытнообщинного строя коллективные Жилище родовых общин или больших семей («большие дома») начали постепенно заменяться отдельными Жилище малых семей. Постепенно усложнялась и его планировка: выделились помещения, имевшие специальное бытовое назначение (спальни, кухни, мужские и женские части Жилище и др.). В период распада родового строя и возникновения классового общества формы Жилище видоизменялись: жилища вождей и родовой аристократии стали выделяться большими размерами, лучшими качествами строительных материалов, пышным убранством.

В древности для обогрева Жилище служил расположенный в центре очаг , который сменился очагом пристенным; из последнего получил развитие камин, широко распространившийся в Передней Азии, на Кавказе и в Западной Европе. Большое значение в истории Жилище имели различные типы печей , начиная с простейшей - каменки.

В рабовладельческом обществе Древнего Востока наряду с примитивными Жилище бедняков и рабов возводились богатые дома, городские и сельские дома-усадьбы и дворцы знати, состоявшие из многих помещений разного назначения. Тогда же в связи с возникновением и развитием городов начали складываться различные типы городских Жилище

Жилища Древнего Египта, Двуречья и др. стран Передней Азии, Среднеземноморья, бассейна Инда и Хуанхэ обладали рядом общих черт, которые частично сохранились в этих районах до настоящего времени. Жилые дома имели, как правило, один - два этажа. Комнаты и хозяйственные помещения группировались обычно вокруг открытого двора, куда выходили окна и двери; извне стены были глухие. Плоские крыши часто использовались как террасы. Основными строительными материалами были глина, камень, кирпич-сырец, реже дерево. Иногда применялся обожжённый кирпич (например, в Мохенджо-Даро ).

Одной из древнейших форм Жилище времени крито-микенской культуры (2-е тыс. до н. э.) был мегарон . Он часто входил в состав сложных усадебных и дворцовых комплексов. Примером греческого городского Жилище в эпоху классики служат вскрытые раскопками жилые дома Олинфа (5-4 вв. до н. э.), где ядром планировки жилого дома был двор; с северной Стороны устраивался крытый проход на столбах («пастада»), в который выходили главные жилые помещения. В основе плана богатых домов эпохи эллинизма лежал перистиль . Строительный материал Жилище в Греции - первоначально дерево (каркас) и глина (обмазка), позднее - главным образом сырец с применением камня.

Для жилищ Древнего Рима типичен одноэтажный дом, в котором жилые комнаты располагались вокруг атрия . Позднее в богатых домах получило распространение сочетание атрия с перистилем, лежавшее также в основе плана вилл римской знати. Дома строились из камня, сырцового кирпича. Позднее стали применять обожжённый кирпич и бетон. Массовым городским Жилище были многоэтажные дома-инсулы , в первых этажах которых размещались «таберны» (лавки) и ремесленные мастерские.

В эпоху феодализма социальные различия в Жилище были выражены весьма резко. Основным типом Жилище Феодала и его дружины был укрепленный замок . Замки разных типов строились в Европе, Северной Африке, Передней Азии, на Кавказе, в Индии, Тибете и др. странах. Кроме собственно Жилище , замок нередко включал храм и хозяйственные постройки. Жилище феодалов в средневековой Руси (князей и бояр) было первоначально деревянным (срубным), позднее частично или полностью каменным. Крестьянские Жилище были большей частью очень просты по планировке и сооружались из простейших подручных материалов. Характерными типами Жилище восточных славян (русских, украинцев, белорусов) и соседних с ними народов Прибалтики, Поволжья и Прикамья были в 14-17 вв. срубные постройки, во многих местах бытовавшие и позднее. Крыши домов на С. России обычно бывали двускатными, тесовыми, на Ю. России, на Украине и в Белоруссии - чаще четырёхскатными, крытыми соломой или тростником. Позднее (с 18 в.) стали распространяться кровли из щепы (в средней полосе) и черепицы (на Ю.). В средней полосе сложился тип дома с полом, немного приподнятым над землёй, и низким подпольем. На С. сооружали двухэтажные дома, в которых высокий подклет играл роль первого этажа. Глинобитная печь без дымохода («чёрная»), распространённая до середины 19 в., постепенно была вытеснена русской печью с дымоходом («белой»). Менялась и внутренняя планировка Жилище Первоначально оно состояло из 2 помещений (холодных сеней и тёплой части), вместе с людьми нередко помещался скот; затем широко распространилась трёхчастная планировка: в центре - холодные сени с выходом наружу, по одну сторону сеней тёплая жилая комната (у большинства русских она называлась избой , у части южных великорусов, украинцев и белорусов - хатой ), по другую - холодное помещение для хранения домашнего имущества и ночлега в тёплое время года (у русских - клеть, или горница, у украинцев и белорусов - комора). В безлесных районах Ю. Украины преобладали каркасные или глиносаманные Жилище Увеличение числа комнат приводило к сооружению пятистенных срубов с выделением особой «передней» («чистой») комнаты.

У народов Прибалтики сложились своеобразные типы срубного Жилище , связанные с климатическими условиями (обилие дождей) и некоторыми особенностями хозяйства: в западных районах Литвы и Латвии в тёплых сенях дома устраивался особый очаг-коптильня (литовское «каминас»); для эстонцев до середины 19 в. была характерна жилая рига («рехетуба»), объединявшая под одной крышей жильё и помещение для сушки снопов. У некоторых народов Поволжья и Прикамья долгое время бытовали однокамерные срубные постройки с открытым очагом, первоначально служившие Жилище , позднее же сохранившие только культовое значение или использовавшиеся как летние кухни («кудо» марийцев, «куала» удмуртов и др.).

Срубные Жилище разных типов в средние века были распространены также в Северной, Центральной и частично в Юго-Восточной Европе; преобладала трёхчастная планировка Жилище , близкая к восточнославянской. В Финляндии, Скандинавии и на С. Дании развились срубные (позднее каркасные) Жилище с холодными или тёплыми сенями и духовой печью, совмещенной с камином. В горных районах (Альпы, Пиренеи) издавна сооружались большие двухэтажные срубные или каменно-бревенчатые дома, объединявшие под одной крышей многочисленные жилые и хозяйственные помещения. На С. Германии и Нидерландов, на Ю. Дании и в Лотарингии получил в разных вариантах распространение североевропейский тип дома («халленхауз»), представляющий собой большую прямоугольную, обычно каркасную постройку с высокой крышей, поддерживаемой двумя рядами столбов. В этом доме объединялись хозяйственные и жилые помещения. Генетически к халленхаузу близки старинные сельские и городские жилища Англии. На З. Европы - во многих районах Франции и Бельгии, в Шотландии, Уэльсе и Ирландии, отчасти в средней и южной Германии - получили распространение различные виды каменных или каркасных одно- или двухэтажных сельских Жилище

На Пиренейском, Апеннинском и Балканском полуостровах, на Ю. Франции и Швейцарии, а также в бассейне Дуная сложились в средние века разнообразные формы южно-европейского Жилище , первоначальным ядром которого было помещение с открытым очагом. Вторая часть Жилище возникла в результате отгораживания от основного ядра или присоединения к нему «чистой» комнаты. Стены Жилище делали из кирпича, камня, глины, самана, плетня, обмазанного глиной; крыша иногда бывала плоской. Вдоль дома шла галерея, которая широко использовалась в быту. Одним из вариантов южно-европейского Жилище был дом с внутренним двориком, распространённый в Греции, на Ю. Испании и Италии.

К южно-европейскому Жилище близки дома оседлого сельского и городского населения Северной Африки, Передней, Средней, отчасти и Южной Азии, большей частью глинобитные (из «пахсы»), а также из сырцового кирпича, заполняющего лёгкий деревянный каркас, или из камня; крыша плоская, реже - двускатная. Помещения обычно располагались по периметру вокруг внутреннего двора, нередко с бассейном («хаузом»); внешние стены были глухими, окна и двери выходили во двор. Очень характерна крытая терраса (айван ). Постройки могли быть одно-, двух- или даже многоэтажными. Внутренние помещения дома часто (особенно у мусульман) делились на мужскую и женскую половину. Наряду с такими Жилище в Северной Африке, Передней, Средней и Центральной Азии продолжали бытовать переносные юрты и шатры кочевников-скотоводов.

У народов Кавказа наряду с Жилище , сходными с вышеописанными, развилось несколько своеобразных типов построек, как например, расположенные террасами глинобитно-каменные сакли Дагестана и Осетии, массивные многоэтажные дома-башни с окнами-бойницами (Нагорный Дагестан, Сванети, Хевсурети), деревянные дома с галереей (Западная Грузия, Абхазия), постройки типа гринскоеы дарбази , армянская глхатуна , азербайджанская карадама . У многих народов Кавказа существовали специальные помещения для гостей (кунацкие), а также особые летние и зимние жилые постройки.

Очень разнообразны типы сельских Жилище народов Индостана, сложившиеся ещё в средние века, но существующие и в 20 в. В западных и центральных засушливых районах преобладают глинобитные, из сырцового кирпича (реже каменные) постройки с плоскими или слабонаклонными крышами. В северных, пригималайских районах, богатых влагой и лесом, встречаются деревянные (каркасные или срубные) дома с высокими крышами. На В. и на Ю. сел. Жилище , большей частью однокамерные, на бамбуковом, реже деревянном каркасе, с глинобитными или циновочными (иногда обмазанными глиной) стенами и высокими, нередко двухъярусными крышами, крытыми соломой, тростником, травой или пальмовыми листьями. Очень характерны сельские Жилище бенгальцев - отдельные однокамерные домики («хат»), окруженные галереей и располагающиеся вокруг двора, на который они выходят фасадом; кухня всегда строится отдельно.

В странах Восточной Азии с глубокой древности преобладало каркасное Жилище Крестьянский дом в Северном Китае, состоящий обычно из двух или трёх комнат, строили преимущественно из сырцового кирпича, заполнявшего клетки каркаса, с двускатной, чаще всего соломенной или тростниковой крышей. Характерна тёплая лежанка-«кан», обогреваемая проходящим внутри неё горячим воздухом и представляющая собой лежачий дымоход. На Ю. Китая Жилище сооружались из бамбука, иногда возводились на сваях. Здесь же встречались Жилище на лодках и плотах, на которых проходила вся жизнь беднейших слоев населения. В северо-западном Китае Жилище нередко устраивались в искусственных пещерах в толще лёсса. Дома корейцев во многом сходны с северокитайскими. Для Японии, где часты землетрясения, характерны Жилище с лёгкими каркасными стенами и лёгкими внутренними раздвижными перегородками. У народов Индокитая, Индонезии и Филиппин издавна преобладали каркасные свайные Жилище со стенами из циновок и высокими крышами, но встречались и наземные дома с земляным утрамбованным полом (например, у вьетнамцев и яванцев).

Дома ремесленников и торговцев в европейском феодальном городе объединяют в одном здании жилые помещения с мастерскими и лавками. Жилище группируются в улицы по цеховому признаку. В ранних средневековых городах Западной Европы большинство жилых домов простых горожан было сходно с сельскими Жилище Позднее стали строить двух- и трёхэтажные каркасные (фахверк ) и каменные бюргерские дома с черепичной или железной кровлей, выходившие своим узким фасадом, увенчанным уступчатым фронтоном, на улицу. В нижнем этаже находились торговые и хозяйственные помещения, в верхнем - жилые комнаты. Отапливались они каминами и печами. Для городов Северо-Восточной Африки, а также Азии характерно раздельное строительство жилых домов, ремесленных мастерских и лавок, которые обычно устраивались на рынке.

В русском средневековом городе наряду с жилыми домами, мало отличавшимися от Жилище крестьян, были деревянные и каменные жилые здания (палаты, хоромы; иногда многоэтажные) бояр и зажиточных купцов. По своему плану каменные дома (часто с деревянными верхними этажами) первоначально были близки к срубным постройкам, состоявшим из отдельных прямоугольных клетей. В домах внизу находились хозяйственные помещения, наверху - жилые.

Период позднего феодализма и зарождения капиталистических отношений характеризуется быстрым ростом городов. Для знати в это время сооружаются городские и загородные дворцы, прекрасно отделанные и являющиеся подчас замечательными произведениями архитектуры. Таковы палаццо итальянских городов эпохи Возрождения, дома крупного французского дворянства 17-18 вв. Русское дворянство также строит (особенно во 2-й половине 18 - начале 19 вв.) в городах и своих усадьбах дома, представлявшие комплекс (нередко весьма обширный) парадных, жилых и хозяйственных помещений. Широкое распространение получает и строительство небольших городских дворянских и купеческих особняков, большей частью одно- или двухэтажных. Рядовые горожане, ремесленники, мелкий торговый люд в основном строили деревянные или каменные домики (иногда с несколькими комнатами, предназначенными для сдачи в наём), часто перенаселённые и обычно лишённые элементарных удобств.

С развитием капитализма начинается процесс постепенного вытеснения традиционных типов Жилище различных народов Жилище , характерными для капиталистической эпохи в целом. Развитие строительной техники, появление новых конструкций и материалов (металл, железобетон и др.), санитарно-технического оборудования, центрального отопления, лифтов, электрификация и газификация создали техническую базу для резкого улучшения качества Жилище , создания новых его типов (в т. ч. многоэтажных, многоквартирных комфортабельных домов, различных по конструкции и планировке). При капитализме, как и в предыдущих социальных формациях, использование достижений технического прогресса в области жилищного строительства носит классовый характер. Жилище разных социальных слоев, особенно буржуазии и пролетариата, отличаются по размерам, населённости, благоустройству и убранству. Для периода капитализма характерно резкое обострение жилищного вопроса .

Возросшая вследствие притока сельского населения в города потребность в Жилище вызвала рост его стоимости, ещё более повысившейся в связи с ростом стоимости городской земли. Поэтому многие горожане лишились возможности иметь в крупных городах собственное Жилище В 19 в. постепенно основным видом многоэтажного Жилище в капиталистическом городе становится многоквартирный доходный дом . Типы городских Жилище периода капитализма весьма разнообразны и зависят от местных условий (характера застройки, местоположения здания, климатических и др. особенностей), но главным образом от типа квартир, рассчитанных на определённые социальные слои. Однако в городах многих стран долгое время существовали дома, по типу близкие к сельским.

В последней трети 18-1-й трети 19 вв. квартирные доходные дома по планировке и внешнему облику нередко были ещё близки традиционные городские Жилище (например, в России доходный дом для дворян вначале был похож на дворянский особняк, объём которого делился на несколько отдельных квартир); в некоторых дорогих больших петербургских квартирах сохранялись анфилады комнат, характерные для зданий дворцового типа. С 1830-40-х гг. распространяются многоэтажные секционные (см. Секционные дома ) доходные дома. Условия рационального размещения, нормального функционирования санитарно-технического оборудования (ванна, туалет) и лифтов способствовали распространению секционной планировки и правильной поэтажной повторяемости одинаковых квартир. Обеспеченные слои населения жили в домах с дорогими многокомнатными квартирами, снабженными всеми видами бытовых удобств. В доходных домах для средних, менее обеспеченных слоев населения квартиры отличались меньшими числом и размерами комнат, более скромной отделкой, худшим оборудованием. Доходные дома в массовом жилищном строительстве (главным образом на окраинах городов, вблизи промышленных предприятий, где жили преимущественно трудящиеся) были низкого качества, многие квартиры состояли только из кухни и одной небольшой комнаты, водопровод и уборные обычно отсутствовали. Наряду с секционными распространяются многоэтажные галерейные дома и дома коридорного типа, где размещались преимущественно небольшие квартиры, которые обычно сдавали как целиком, так и покомнатно. Стремясь к максимальной прибыли, домовладельцы нередко застраивали до 80-95% площади земельного участка, что приводило к сооружению домов с узкими дворами-колодцами (или ещё более узкими световыми колодцами). В этих домах многие жилые помещения были лишены солнечного света и проветривания, некоторые квартиры располагались в сырых полуподвалах. Однако значительная часть трудящихся из-за высокой квартирной платы не имела возможности жить даже в таком скромном Жилище и была вынуждена снимать углы и койки, жить в подвалах, бараках и лачугах, в рабочих казармах (где в больших помещениях, либо разделённых занавесками на отсеки для семейных, либо с общими нарами, ютились десятки, а иногда и сотни людей). Перенаселённые и утопающие в грязи, быстро ветшавшие дома рабочих районов и скопища лачуг превращались в трущобы. Отрицательное влияние на качество Жилище оказывает практика капиталистического градостроительства.

В то же время строились также особняки, городские и загородные виллы крупной буржуазии. Парадные анфилады дворянского особняка и усадебного дома сменяет планировка, рассчитанная на повседневный быт буржуазной семьи и максимальный комфорт. Индивидуальным Жилище части средних, материально обеспеченных слоев городского и сельского населения ряда стран Западной Европы и США стал комфортабельный коттедж - традиционный тип английского Жилище , планировка, инженерное оборудование и техника строительства которого были усовершенствованы. В США разрабатывались методы строительства малоэтажных домов из набора стандартных деталей, конструкций и оборудования. Применение металлических и железобетонных каркасов открыло возможность строительства домов с т. н. гибкой планировкой, при которой в пределах жилого этажа неподвижно фиксируются лишь инженерные коммуникации, лифтовые шахты и лестничные клетки, а разграничивающие помещения стены-перегородки (лишённые несущей нагрузки) устанавливаются и передвигаются в зависимости от функциональных потребностей (дома - на улице Тюренн в Брюсселе, архитектор В. Орта, и на улице Франклина в Париже, архитектор О. Перре, оба - 1903; проект т. н. дома Ино, 1914, архитектор Ле Корбюзье). Строительство подобных жилых домов (преимущественно такого типа, в котором предусматривается возможность изменения планировки лишь в пределах объёма отдельной квартиры) получило распространение главным образом в 1950-60-х гг.

Борьба трудящихся за улучшение жизненных условий вынуждает буржуазию частично удовлетворять и их потребность в Жилище Крупные промышленники строили жилые посёлки для рабочих (преимущественно с 19 в., хотя первые примеры такого строительства относятся к более раннему времени, например поселок «Фуггерай» в Аугсбурге ). Такое строительство соответствовало интересам капиталистов, т. к. способствовало созданию потомственных кадров рабочих, зависимых от предпринимателя. В конце 19 - начале 20 вв. начинается «социальное» (т. е. муниципальное и кооперативное с помощью государственных субсидий и ссуд) строительство жилья для рабочих. Строительство регламентировалось законодательно утвержденными нормами и требованиями, что позволяло улучшить благоустройство квартир (например, обязательное наличие водопровода, канализации и отдельной уборной). Однако широкое распространение «социальное» строительство т. н. дешёвых квартир для рабочих получило лишь в Европе в 1920-х гг. в условиях острого жилищного кризиса. Оно оказало большое влияние на дальнейшее развитие Жилище и на архитектуру и градостроительство 20 в. в целом. В формировании современных Жилище в этот период значительную роль сыграли идеи функционализма . Строились жилые комплексы и посёлки с экономичными многоэтажными (преимущественно не более 4 этажей) и малоэтажными домами: секционными, галерейными и блокированными (см. Блокированный жилой дом ). При всех различиях Жилище «социального» строительства в европейских странах общим было стремление улучшить их санитарно-гигиенические качества: продуманное расположение дома на участке и стандартность квартир обеспечивали их наиболее благоприятные и равноценные проветривание и инсоляцию; внедрялись современное санитарно-техническое оборудование, центральное отопление (не везде), электричество, встроенная мебель и кухонное оборудование. Компактная планировка небольших квартир была подчинена рациональной организации бытовых процессов; особое значение придавалось расположению кухни, удобству её оборудования и связи с остальными комнатами. С «социальным» строительством связаны первые попытки поставить проектирование Жилище на научную основу. Рационализация оборудования и планировки позволила уменьшить в целях экономии размеры комнат. Соответственно снизилась их высота; для сохранения нормальной освещённости потребовалось расширить оконные проёмы, которые стали вытянутыми по горизонтали. Большинство домов сооружалось из кирпича. Однако «социальное» строительство не решило проблему Жилище для средне- и низкооплачиваемых категорий рабочих. Ввиду высокой квартирной платы «дешёвыми» Жилище , более благоустроенными по сравнению с доходными домами, воспользовались в основном мелкобуржуазные слои городского населения и лишь высокооплачиваемая часть рабочего класса. Строительство доходных домов, став малоприбыльным делом, сокращается. В США, где массовое жилищное строительство находилось в руках частных предпринимателей, в 1920-1930-х гг. строились преимущественно индивидуальные дома-коттеджи.

В первое десятилетие после 2-й мировой войны 1939-45, причинившей большой ущерб жилому фонду ряда европейских стран, массовое жилищное строительство в Европе велось главным образом на средства государства, муниципалитетов или с помощью государственных ссуд (позже, вследствие наступления буржуазии на социально-экономические завоевания трудящихся, роста военных расходов и ряда др. причин, такое строительство постепенно сокращается), распространилось кооперативное строительство многоэтажных домов, в ряде стран в строительстве Жилище участвовали государственно-капиталистические монополии (например, Национальный институт страхования в Италии - INA). Массовое строительство Жилище регламентируется рядом норм, которые стимулируют поиски экономичных и рациональных решений и гарантируют определённое качество жилища. Основным строительным материалом становится железобетон; широко используются металл, стекло, пластики. Для современного строительства характерно большое разнообразие конструктивных, композиционных и планировочных решений жилого дома. Широко распространены секционные дома; в 1950-60-х гг. строят также односекционные дома-«башни», многосекционные дома различной конфигурации (трехлучевые, крестообразные в плане и др.). В некоторых странах (Англия, скандинавские страны) строят многоэтажные галерейные дома и близкие к традиционному для этих стран типу Жилище двух-трёхэтажные блокированные дома с квартирами в разных уровнях (например, т. н. террасхаусы в Англии), где на первом этаже обычно располагаются кухня и общая комната, а выше - спальни и санитарные узлы. Менее распространены дома коридорного типа, а также галерейные и коридорные дома с квартирами в двух уровнях, выходящими в коридор или на галерею, которые расположены обычно через этаж.

Под влиянием сов. архитектуры некоторые западноевропейские архитекторы-новаторы с середины 1930-х гг. проектировали дома с развитым общественным обслуживанием, предлагая их даже как способ решения социальных проблем. Однако в условиях капитализма такие дома (осуществлены лишь немногие проекты, например проект т. н. Лучезарного дома в Марселе, 1947-52, архитектор Ле Корбюзье) не могут быть использованы в соответствии с проектом и обычно строятся как особый тип наиболее комфортабельного и дорогого городского Жилище Индустриальные методы строительства жилых домов, с помощью которых можно обеспечить трудящихся «дешёвыми» Жилище , в отдельных капиталистических странах (Франция, Дания, Швеция) получили довольно широкое развитие. Несмотря на разнообразие форм организации жилищного строительства в капиталистических странах неизменным остаётся высокая стоимость Жилище Квартплата или выплата за Жилище , купленное в рассрочку, ложится тяжёлым бременем на бюджет трудящихся. Унификация типов Жилище (особенно городских) в эпоху капитализма не исключает, однако, длительного сосуществования новых типов с традиционными даже в развитых странах, но особенно в слаборазвитых странах Азии, Африки и Латинской Америки. В этих странах многие города опоясаны огромными районами трущоб, лишённых всякого благоустройства, где в ветхих лачугах нередко проживает более 1 / 3 городского населения. Вследствие быстрого роста городов (в первую очередь за счёт миграции населения из сельской местности), безработицы и нищеты жилищное строительство стало одной из самых острых социальных проблем.

На качестве и формах Жилище сельского населения эпохи капитализма ярко сказалось классовое расслоение крестьянства. В развитых странах Европы и Америки зажиточное сельское население строит коттеджи и др. дома, часто заимствуя архитектурные формы городских и пригородных (дачных) построек. В дореволюционной России среди кулачества широкое распространение получили пяти- или шестистенные срубные Жилище с железными, а на Ю. также черепичными и шиферными кровлями. Средние слои крестьянства нередко сохраняли и развивали традиционные типы Жилище , унаследованные от феодальной эпохи.

Жилище сельской бедноты характеризуются малыми размерами, резким сокращением количества хозяйственных помещений, отсутствием элементарных санитарно-гигиенических удобств. Ещё хуже в капиталистических странах бытовая обстановка Жилище с.-х. рабочих (батраков), нередко живущих с семьями в сараях и др. подобных постройках.

В слаборазвитых странах Азии, Африки, Океании, а частично и Латинской Америки сохраняются описанные выше традиционные типы сельского Жилище На крупных плантациях (хлопковых, каучуковых, фруктовых и др.) для с.-х. рабочих строятся Жилище типа бараков, в которых люди живут крайне скученно, в антисанитарных бытовых условиях.

Жилище в СССР. Вследствие экономической отсталости царской России, нищеты и политического бесправия народных масс Жилище трудящихся были особенно низкого качества. В Петербурге в 1913 более 50% семей рабочих не имели даже отдельной комнаты на всю семью, в подвалах, лачугах и полуземлянках жили ивановские ткачи, шахтёры Донбасса, рабочие нефтепромыслов Баку и др. После Великой Октябрьской социалистической революции было отменено крупное частное домовладение и осуществлено массовое переселение рабочих (только в Москве и Петрограде более 1 млн. чел.) в благоустроенные квартиры за счёт уплотнения семей буржуазии. Уже в начале 20-х гг. при строительстве первых электростанций (например, при Волховской ГЭС) создавались посёлки из одно-двухэтажных домов на две - четыре семьи. С развитием экономики и советского градостроительства одной из важнейших частей социалистического планового хозяйства стало жилищное строительство, характер которого на различных этапах существования Советского государства определялся рядом постановлений партии и правительства, принятых в разное время (см. Жилищно-гражданское строительство ). В середине 1920-х гг. начало развиваться строительство экономичных секционных домов в четыре-пять этажей. К 1925 был создан проект первой типовой секции для многоэтажного жилищного строительства в Москве. Требования экономии и острая нужда в жилье определили тип квартиры: преимущественно 2 изолированные комнаты общей площадью 40-45 м 2 , со скромным санитарно-техническим оборудованием (например, иногда отсутствовала ванна); предусматривались холодный шкаф для продуктов, встроенные шкафы для вещей, подвалы для хозяйственных нужд и прачечные самообслуживания. Большое жилищное строительство развернулось в Москве, Ленинграде, др. промышленных городах РСФСР и в братских союзных республиках; в строительстве учитывались климатические и бытовые особенности. Новые благоустроенные жилые массивы в Москве (например, в районе Дубровских улиц, 1926-27, архитектор М. И. Мотылёв, Д. Н. Молоков, А. В. Юганов и др.) и Ленинграде (например, на Тракторной улице и Серафимовском участке проспекта Стачек, 1925-27, архитекторы А. С. Никольский, А. И. Гегелло, Г. А. Симонов) строились как ансамбль однотипных по конструкции, средней этажности, разнообразных по объёмному построению зданий и системы озеленённых дворов. Одним из первых примеров широкого применения стандартных строительных элементов при комплексной застройке крупного жилого массива был посёлок им. С. Шаумяна в Баку (1925-28, архитектор А. В. Самойлов): жилые дома здесь созданы на основе вариантного сочетания нескольких типов секций (с малометражными квартирами), отвечающих специфическим особенностям климата Баку.

В новых жилых районах одновременно с жильём сооружались детские дошкольные учреждения и школы, предприятия коммунально-бытового обслуживания и учреждения культуры, что стало характерным для всего сов. жилищного строите

Статья про слово "Жилище " в Большой Советской Энциклопедии была прочитана 32412 раз

В разных частях России существовали свои региональные традиции в конструкции, внешнем облике и декоративном убранстве сельского жилища. Большинство из них сформировались на основеизбы-пятистенки, известной уже в Х-Х1 веках. Пятая стена внутри четырехугольного сруба делила помещение на собственноизбу и сени. Вплоть до ХУИ-ХУШ веков городское жилище мало чем отличалось от сельского, в нем было лишь меньше хозяйственных построек и помещений для скота. Региональные традиции во многом определялись природно-климатическими условиями и наличием строительного материала.

В соответствии срегиональным принципом можно выделить следующие типы русского жилища:

1. На Севере и Северо-Востоке дома были срубными, на высоком подклете, иногда двухэтажные, с кровлей «на самцах». Одно строение было замкнутым жилищно-хозяйственным комплексом: изба и двор под одной крышей. В подклете и крытом дворе хранились орудия труда и транспортные средства, находились помещения для скота и даже баня. Таким образом, зимой можно было не выходить на улицу без особой нужды. Исследователи считают, что в величественном облике огромных северныхдомов отразились древние черты жилищ новгородцев, издавна осваивавших северные территории.

2. В центральных районах и Поволжье дома также были срубными, имели невысокий подклет, двухскатные или четырехскатные крыши «на самцах» или на стропилах, иногда земляной пол. Двор был крытый или полузакрытый.

3. На Западе (Псков, Витебск, Смоленск) основу конструкции избы составлял сруб. Из-за более мягких зим жилища часто делались без подклета с земляным полом или на низком подклете. Крыши «на самцах» или на стропилах крылись тесом или соломой.

4. В южнорусских районах срубы иногда обмазывались глиной; здесь велось кирпичное или саманное строительство (саман - род сырцового кирпича). Хозяйственные помещения были столбовыми или плетеными. Полы -земляными или глиняными. Четырехскатная крыша крылась соломой.

5. В районах расселения казачества дома имели свои характерные особенности. На Дону в построении жилища прослеживается украинское влияние. Дома чаще возводились глинобитные или саманные, реже встречались срубы. Подклеты домов были высокие, так как Дон весной разливался. Для казачьих домов характерно наличие галереи, окружавшей по периметру весь дом, железная крыша. На открытом дворе обязательно сооружалась летняя печь или кухня.

6. Дома в бассейнах Кубани и Терека имели много общих черт с донскими и украинскими. Но здесь преобладали глинобитные или плетеные и обмазанные глиной постройки.

7. При освоении русскими обширных территорий Сибири сюда были принесены и основные приемы домостроительства, бытовавшие в Европейской части России. Произошла адаптация этих приемов к местным условиям. Характерной особенностью жилища Сибири являются усадьбы-крепости. Дом и хозяйственные постройки представляют собой единый комплекс, обнесенный мощным глухим забором. Практически ни одно окно не выходит на улицу, окна дома защищены ставнями на железных замках. В усадьбах, как правило, два двора - «чистый» и «хозяйственный».

Помимо региональных особенностей в основу классификации может быть положено такое понятие каксвязь (определяет планировочную связь с крытым двором и другими постройками). Остановимся на основных типах такой связи:

а) однорядная связь или «брус» (двор исени примыкают к задней стене дома и находятся под одной с ним двускатной крышей; в плане такая изба вытянута как брусок);

б) двухрядная связь или «кошель» (двор пристроен к дому сбоку под одной крышей с ним или под собственной двускатной крышей; в плане как два отделения кошелька);

в) дома усложненной конфигурации, имеющие в плане Г-, Т- или П- образную (покоеобразную) форму.

Типы внутренней планировки избы

Знание какэкстерьера, так и интерьера избы имеет важное значение дляхудожественно-образной системы крестьянского жилища. Пространство избы делилось на несколько зон или «углов», составляющих определенную иерархию. Выделялся прежде всего «красный» или «святой» угол - парадное помещение с полкой-»божницей». «Бабий угол» или «куть» - пространство около печи- традиционно воспринимался как женская половина избы. «Подпорожье» или «кут» - мужское пространство, где хозяин дома занимался разным хозяйственным ремеслом.

Существует несколько региональныхтипов внутренней планировки избы. В основу типологии положены такие критерии, как расположение печи, красного угла и направление устья печи.

1. Северно-среднерусский. Печь направо или налево от входа, устье к передней стене, красный угол по диагонали от печи.

2. Южнорусский восточный Печь в дальнем от входа углу, устьем ко входу, красный угол около входа.

3. Южнорусский западный. Печь в дальнем от входа углу, устьем к передней стене, красный угол у входа.

4. Западнорусский. Печь рядом со входом, но устье к боковой стене, красный угол по диагонали от печи.

Как мы видим, при разных типах планировки сохраняется диагональ «печь - красный угол». Главным предметом немногочисленной мебели в избе был стол. Лавки, проходившие вдоль стен по всему периметру избы и заканчивающиеся «коником» у двери, считались не мебелью, а функциональной деталью постройки.

Л. Яхнин

Сколько лет нашему дому?

Сто, пятьсот, тысяча? Десятки тысяч лет, а может быть, и больше. Я не оговорился: именно нашему дому, в котором мы живем, десятки тысяч лет. Не думайте, что наши современные дома так уж не похожи на жилища древних людей. Как, скажете вы, наш дом построен десять лет назад и в нем...

Ага! Вы уже начинаете подсчитывать, загибая пальцы: мусоропровод, газопровод, отопление, электричество, водопровод...

Я тоже помню обо всем этом. Кстати, ванна была уже в древних помпейских домиках, раскопанных из-под пепла Везувия. А водопровод... Вспомните стихи Маяковского:

Как в наши дни

вошел водопровод,

сработанный

еще рабами Рима...

Впрочем, если бы и не было у древних римлян ванны и водопровода, я бы все равно не взял своих слов обратно. Ведь сегодняшний дом, какой бы он ни был современный, как и тысячу лет назад, должен защищать своих обитателей от холода и жары, от ветра, дождя или снега.

Люди живут повсюду – и на снежном севере, и на знойном юге, и на степных просторах, и среди лесов, и в горах, и в пустыне, и даже на воде. Жилища, которые народ веками строил, приспосабливая к тому или иному климату, к тем или иным обычаям, потребностям, очень много значат для современной архитектуры.

Знать, какие бывали жилища и как они устроены, необыкновенно интересно. Но не просто интересно. Еще и очень нужно. Больше того – совершенно необходимо.

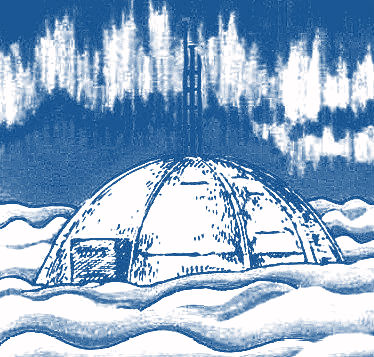

Снежный дом

Дом эскимоса. Маленький снежный купол среди бескрайних снегов. Зима принесла холода. Зима и помогает защититься от них.

Ровная снежная гладь. Небо и земля, покрытая снегом, одинакового серебристо-серого цвета. Линия горизонта растворилась в искрящейся снежной пыли. Скоро, через неделю-другую, низкое солнце исчезнет, словно растает в снежном полумраке. Наступит многомесячная полярная ночь...

Скатал человек снежный ком. Обтесал его с четырех сторон, и получился большой снежный кирпич. Один. Другой. Третий... Много уже таких кирпичей лежит на ровной, расчищенной от снега площадке.

И вот человек начинает складывать из этих снежных кирпичей дом. Есть такая пословица: "Дом без углов не стоит". Так вот, этот снежный дом строится без углов – он круглый. Как половинка шара. Издали он очень похож на яйцо, врытое наполовину в землю.

Оглядел человек свой дом снаружи, взял в руки плошку с тюленьим жиром да с плавающим в нем фитильком, пригнулся и вошел внутрь дома. Поставил он этот свой светильничек на снежный пол и стал ждать. Потрескивает тюлений жир, бледный огонек то выше взметнется, то почти совсем исчезнет. Но вот разгорелся светильник. Ровно горит пламя на фитильке. Воздух в круглом снежном домике постепенно нагревается. Снег на стенах подтаивает. Оплывают снежные кирпичи. Словно на глазах накрепко срастаются. Теперь стоит только на время убрать светильник, и стены внутри дома схватятся крепкой ледяной корочкой. Дом готов.

Издревле строили эскимосы на Крайнем Севере такие вот снежные жилища. Назывались они иглу.

Чай, блюдце и стена

Чтобы чай остыл, его наливают в блюдце. Почему? Потому что поверхность воды больше в широком блюдце, чем в узком стакане. А чем больше поверхность воды, тем быстрее уходит из нее тепло.

Чем меньше поверхность стен дома, тем больше тепла сохранится внутри, в комнатах. А ведь шар (это известно из геометрии) из всех геометрических фигур имеет наименьшую поверхность. Вот, оказывается, почему эскимосы строили круглые дома! Хотя, конечно же, геометрии они тогда не знали. Но многолетний опыт помог им.

Не правда ли, домик полярников очень похож на снежные иглу эскимосов?

Сегодня архитектор не собирается строить из снега – в его распоряжении есть такие материалы, как железобетон, пластмасса, металл. Но форма северного дома эскимосов, продуманная до деталей, может быть использована. Посмотрите на этот круглый субарктический дом для полярных экспедиций, построенный известным шведским архитектором Ральфом Эрскиным. Не напоминает ли он вам древнее эскимосское жилище?

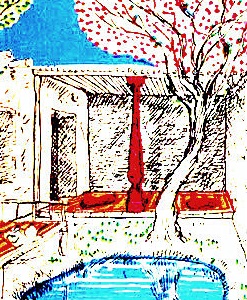

Озеро в комнате

Кусочек древней Бухары. Вдоль узкой улочки тянутся глухие глинобитные стены с редкими углублениями дверей.

Кусочек древней Бухары. Вдоль узкой улочки тянутся глухие глинобитные стены с редкими углублениями дверей.

"Оазис". Удивительное слово. Его невозможно произнести небрежной скороговоркой. Это длинное "о" впереди

придает голосу оттенок восхищенности и даже почтения. И еще в нем слышится слово "Азия". И веет от него прохладой...

Может быть, мне все это кажется, потому что я знаю: оазис – это клочок зеленой влажной земли среди необъятных желтых песков пустыни. Для обитателей пустыни оазис – это жизнь. И люди здесь строят свои дома.

Строя дом в пустыне, человек всегда стремился отгородить себе среди сухих песков кусочек оазиса. Сохранить оазис внутри дома. Но как же это сделать? Дерево в кухне? Озеро в спальне?

– Такого быть не может! – скажете вы.

Однако именно так и выглядит среднеазиатское жилище. И зеленое дерево и маленький водоем обстраиваются, окружаются глухими глинобитными

стенами.

Однако именно так и выглядит среднеазиатское жилище. И зеленое дерево и маленький водоем обстраиваются, окружаются глухими глинобитными

стенами.

Дом словно заключает в объятия этот маленький зеленый дворик.

Но он только называется двориком. На самом же деле это и есть настоящее жилое помещение, еще одна комната в доме. С плотной тенью под раскидистой чинарой и с влажным ветерком от небольшого бассейна. Ведь большую часть дня и всю ночь люди стараются проводить не в душных, закрытых помещениях, а на воздухе, в "комнате под открытым небом". Здесь и принимают гостей, и пьют зеленый прозрачный чай, и жарят вкусное баранье мясо, и спят.

Дом словно заключает в объятия этот маленький зеленый дворик.

Но он только называется двориком. На самом же деле это и есть настоящее жилое помещение, еще одна комната в доме. С плотной тенью под раскидистой чинарой и с влажным ветерком от небольшого бассейна. Ведь большую часть дня и всю ночь люди стараются проводить не в душных, закрытых помещениях, а на воздухе, в "комнате под открытым небом". Здесь и принимают гостей, и пьют зеленый прозрачный чай, и жарят вкусное баранье мясо, и спят.

А снаружи в стенах дома нет окон, только дверь. Стены дома надежно берегут маленький оазис от знойных, сухих ветров, желтых от песчаной пыли.

Махалля

Старый город в Средней Азии состоял из небольших жилых кварталов – махалля. Махалля – это и прилепившиеся друг к другу глинобитные домики, и кривые улочки, такие узкие, что тень от дома на одной ее стороне ложится на стену дома напротив, и небольшая базарная площадь. В таких махалля жили дружно, почти общиной. Уважаемых седобородых стариков, сидящих рядком под навесом на базарной площади, каждый знал по имени. С ними вежливо здоровались, прибавляя почтительное "ата", то есть "старик", "отец": – Здравствуйте, Дадахон-ата!

И старики благосклонно кивали головами. А женщины, взобравшись на плоскую крышу, перекликались с соседками из ближних домов.

Махалля чем-то похожи на современные микрорайоны с их пешеходными дорожками и небольшим торговым центром. Старые районы Ташкента были разрушены землетрясением. Но добрососедские обычаи, уклад жизни приветливого узбекского народа землетрясение разрушить, конечно, не могло. И архитекторы решили попытаться создать район наподобие махалля.

И вот появились железобетонные дома с бассейном и садом во внутреннем дворике, с плоской крышей. В каждом таком доме жила одна семья. Так идея глинобитного жилища Средней Азии воплотилась в современном доме.

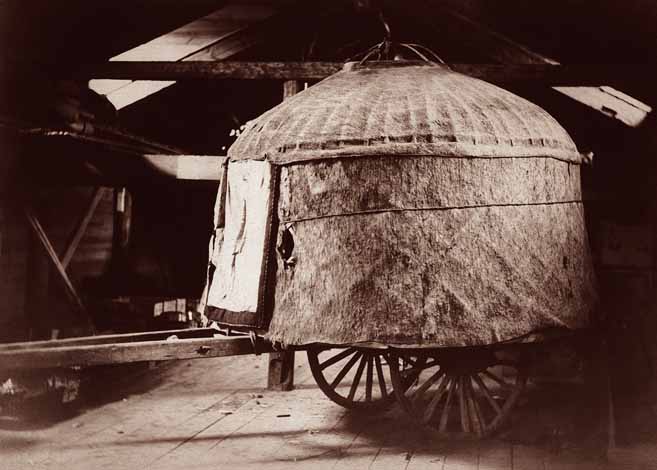

Дом на колесах

Степь необъятна. Пастбищ много. Зачем стадам пастись на одном месте? Здесь траву съели, можно перекочевать дальше. Так и кочевали люди за табунами лошадей, за тучными стадами. Но не в один день объедят животные сочную траву, не один день придется людям жить на одном месте. Нужно строить жилище.

Степь необъятна. Пастбищ много. Зачем стадам пастись на одном месте? Здесь траву съели, можно перекочевать дальше. Так и кочевали люди за табунами лошадей, за тучными стадами. Но не в один день объедят животные сочную траву, не один день придется людям жить на одном месте. Нужно строить жилище.

Вбили в землю высокие жерди. Перевили их прутьями. Словно перевернутая вверх дном корзинка стоит в степи. Звездное небо просвечивает сквозь прутья. Но вот накрыли этот плетеный остов плотными полотнищами войлока, и получился надежный, теплый дом – юрта. А когда понадобится перекочевать в другое место, быстро разберут легкую юрту, уложат в кибитку жерди и войлок, и покатил дом на колесах по степным дорогам.

Воспоминания о лете

Зима старательно прячет под снегом следы недавнего лета – и сухие скрученные листья, и не успевшую пожухнуть траву, и литые головки желудей, и земляничные полянки, и взгорки с мягкой подстилкой мха.

Но прояснится, поголубеет небо, заскользит солнечный луч по стволам сосен, высветлит их оранжевыми пятнами, и мелькнет тогда мимолетное воспоминание о жарких летних днях. А лето уже давно кончилось... Яркие дощатые стены домиков в лагерях отдыха покрыты изморозью. Крутит поземку ледяной ветер на дорожках, исшлепанных за лето босыми ногами и сандалиями.

Перекочевали обитатели палаточного лагеря отдыха из лесу в город, в свои "зимние" квартиры, и палатки собрали, словно юрты. Выдернули из земли колья и колышки, аккуратно сложили брезентовые полотнища – жди, палатка, неблизкого лета!

Вот как! Оказывается, палатка не такая уж дальняя родственница кочевой юрты. Сегодня и геологи, и полярники нередко живут в разборных передвижных домиках. И в них тоже немало общего с легкой "сборно-разборной" юртой.

Под одной крышей

Пожухла трава у бревенчатой стены. Скоро сибирская зима закрутит метели. Но они не страшны жителям этого дома: весь двор, все хозяйство укрыты под одной крышей.

Пожухла трава у бревенчатой стены. Скоро сибирская зима закрутит метели. Но они не страшны жителям этого дома: весь двор, все хозяйство укрыты под одной крышей.

Меня всегда удивляло, как ловко и крепко слажена обыкновенная русская изба. И какое название меткое – сруб. Дом, срубленный обычным топором. В каждом стесе бревна, в каждой зарубке словно застыл точный, уверенный взмах острого топора. И плотно сложенные – венец к венцу – стены, и ровная полоска мха или пакли между бревнами, и гладкие кругляши торцов бревен – все это прочно, ни один самый крохотный сквознячок не проскочит в дом.

Особенно чувствуется это в северной избе. Здесь уже не только дом защищен от мороза, снега, ветра. Но и двор, и амбар, и хлев, где живет домашний скот, – все слилось с домом воедино, под одной крышей.

А на севере Чехии даже есть "дворы-улочки", в которых под одну крышу пристраивается сразу десять – пятнадцать домов. Тут и лютый мороз и снежный буран нипочем: люди всем селом укрылись под одной крышей.

Большой дом или маленький город?

Под скованной морозом и вечным льдом землей Крайнего Севера таятся необыкновенные богатства – и руды, и золото, и уголь. Их надо добывать. А значит, и сегодня люди должны селиться в тех местах, где морозы в пятьдесят – шестьдесят градусов совсем не редкость. Да еще вдобавок сильные ветры и снежные бураны.

И архитекторы проектировали для севера большие дома, где под одной крышей объединены и жилье, и магазины, и школы, и кинотеатр, и даже сад – "зимний сад" под прозрачным куполом. Только это уже не дома, а целые поселки или даже небольшие города. И похожи они на фантастические города будущего. А прообразом этому городу послужила обыкновенная сибирская изба! Тот же принцип – все, что необходимо человеку, под одну крышу.

Но, разумеется, людям необходимо сегодня гораздо больше, чем сто или пятьдесят лет назад...

И на воде и в горах...

Старый эстонский дом будто состоял из одной крыши. По скользкой соломе с крутых скатов крыши дождевые струи стремительно скользят вниз.

Старый эстонский дом будто состоял из одной крыши. По скользкой соломе с крутых скатов крыши дождевые струи стремительно скользят вниз.

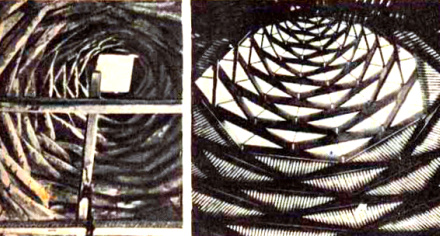

Вот какие разные дома строят для себя разные народы на земле. Но и это далеко не все. Дома на плотах и даже на лодках. Словно ласточкины гнезда, лепятся к скале пуэбло – жилища южноамериканских индейцев. И великолепные гордые дома-башни грузинского селения в Сванетии.

Древнее грузинское жилище – дарбази – было устроено так, что свет проникал в него через отверстие в крыше. Делался купол из бревен, положенных одно ни другое восьмигранником, кик видно на рисунке. А рядом купол современного здания, но сделан он по принципу грузинского дарбази.

Очень трудно перечислить все, что дает народное жилище современной архитектуре. Архитекторы сегодня пристально изучают тот опыт, который воплотился в таких необычных, а иногда и просто экзотических формах народных жилищ.

Странный джентльмен и ленточки на дверях

У Бернарда Шоу в его пьесе "Пигмалион" есть прекрасный эпизод. Между случайными собеседниками, укрывшимися от дождя, завязывается разговор. И один почтенный джентльмен поражает всех тем, что может рассказать чуть ли не биографию каждого: откуда он родом, в каком предместье Лондона жил, чем занимается. Сначала все были удивлены, потом возмутились, а потом и вовсе обозлились на этого слишком много знающего человека. Кто-то крикнул, что это, может быть, шпик и он следит за всеми.

Но тут выясняется, что джентльмен – специалист по языку, лингвист. По оттенкам речи, по говору, по характерным словечкам определяет он и род занятий человека и место его рождения. И это не удивительно.

Мы можем с легкостью определить родину человека, говорящего по-русски, не только если он украинец или грузин, но и "окающего" уроженца Вологды или "акающего" москвича.

То же самое происходит и в архитектуре. Поезжайте в Узбекистан, в Грузию, в Прибалтику, и вы увидите, как особенности искусства, быта, национальных традиций проявляются в архитектуре современных зданий. Будь это затейливый лазорево-зеленый узбекский орнамент. Или армянский розовый туф, которым отделываются дома в Ереване. Или знаменитая грузинская чеканка на стенах домов. Или характерная крыша эстонского дома с такими большими свесами, что почти закрывает стены.

Многим, наверное, знакомы огорчения по поводу того, что современные здания слишком похожи. Были даже случаи, когда мамы привязывали разноцветные ленточки у входов в свои дома, чтобы дети не заблудились.

Но дома-близнецы существуют не только в одном микрорайоне или даже городе. Появилась опасность, что архитектура во всех странах станет одинаковой. Архитекторы стали говорить о некоем "международном" стиле. А ведь каждый народ имеет и свою историю, и свое искусство, и свой характер. И архитектура разных народов, конечно же, не может быть одинаковой.

Вот почему архитекторы изучают тот опыт, который воплотился в необычных формах народных жилищ.