Дуэльные пистолеты. Портреты и судьбы: Из ленинградской Пушкинианы

Трепещите, поэты! В Россию из Франции едет дуэльный набор Дантеса. 170 лет назад один из двух пистолетов, входивших в набор, послужил орудием национальной трагедии. Из него 27 января (8 февраля по новому стилю) был смертельно ранен Александр Пушкин.

10 граммов смерти

В XIX веке дуэль отличалась от убийства главным образом тем, что проводилась в строгом соответствии с правилами. Именно по этим правилам 7 января поэт Александр Пушкин вызвал на дуэль кавалергарда Жоржа Дантеса. Как ни странно, у того не оказалось под рукой дуэльных пистолетов. Куда побежал француз Дантес за оружием? Разумеется, во французское посольство! Секретарь посольства Огюст д.Аршиак вызвался быть секундантом. А сын посла Эрнест де Барант добыл для дуэли папины пистолеты. Купленные в оружейной лавке на Невском, они ещё ни разу не были опробованы в деле и жаждали крови.

Что же представляли собой "пистолеты Дантеса"? Прекрасно сделанное и тщательно украшенное орудие убийства. Дуэльный набор был произведён в ателье оружейника Карла Ульбриха при арсенале немецкого Дрездена. Калибр чуть меньше, чем у современных крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок, - 11,5 миллиметра. Заряжался пистолет чёрным порохом и пулей весом 10 граммов. Начальная скорость - около 300 метров в секунду. На дистанции 20 шагов (именно так стрелялись Пушкин с Дантесом) убойная сила была примерно такой же, как у пули столь популярного нынче среди киллеров пистолета ТТ. Кроме того, пистолеты немецкого мастера были снабжены одной из оружейных новинок того времени - капсюльным замком. "Зубчатый, надёжно ввинченный кремень", о котором писал Пушкин в "Евгении Онегине", плохо переносил сырость и довольно часто давал осечки. А осечка приравнивалась дуэльным кодексом к выстрелу без всяких скидок на устаревшую технику. К сожалению, капсюли исправно работали в любую погоду.

Ответный огонь

СЕКУНДАНТОМ Пушкина был его лицейский друг инженер-подполковник Константин Данзас. Он привёз на Чёрную речку ещё один дуэльный набор - так было положено. Вместе с секундантом противной стороны д"Аршиаком бросили жребий, из какой пары стреляться. Вышло - из Дантесовой. По сигналу "Сходитесь!" Пушкин и Дантес каждый со своей стороны двинулись к барьеру, обозначенному брошенными на снег шинелями. В соответствии с дуэльным кодексом теперь каждый из них мог стрелять без предупреждения. Первым нажал на спусковой крючок Дантес.

Пуля вошла Пушкину в правый бок чуть ниже верхнего края подвздошной кости и, двигаясь по дуге, застряла в крестце. "Пробили часы урочные: поэт роняет молча пистолет".

В отличие от Ленского Пушкин смог сделать ответный выстрел. Правда, ствол немецкого пистолета из набора де Баранта при падении забился снегом. Участники дуэли посовещались, и Дантес дал согласие на использование пистолета из другого набора. Он мог бы этого и не делать, буква дуэльного кодекса была бы соблюдена. Но кем-кем, а трусом Жорж Дантес никогда не был.

Пушкин стрелял из пистолета французского производства, купленного у петербургского купца Куракина, и ранил противника в правую руку чуть ниже локтя. Следы этих пистолетов затерялись. В последний раз они всплывали в Польше незадолго до Второй мировой войны. А "пистолеты Дантеса" вернулись во Францию вместе с послом де Барантом, по наследству достались его детям, потом внукам... В 1950 г. их купил известный коллекционер Пьер Поль, завещавший дуэльный набор музею почты во французском городе Амбуаз. При чём здесь почта? При том, что Пушкин, как известно, написал повесть "Станционный смотритель" о превратностях судьбы русских почтовиков XIX века. По крайней мере, именно так написано на табличке, привинченной к обратной стороне ящика. Потом музей закрыли, дуэльный набор передали в городскую мэрию. Оттуда пистолеты и приехали в Москву на выставку в Государственный музей А. С. Пушкина. Любой желающий сможет их увидеть в ближайшие 3 месяца.

179 лет назад, 27 января 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки близ Комендантской дачи состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом). Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.

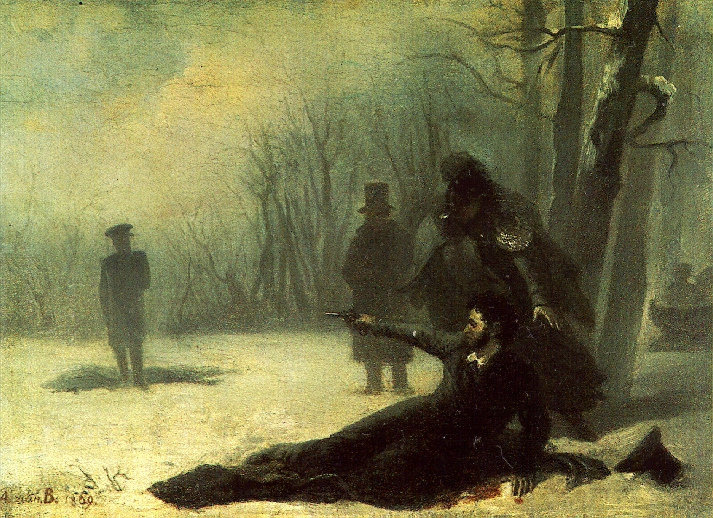

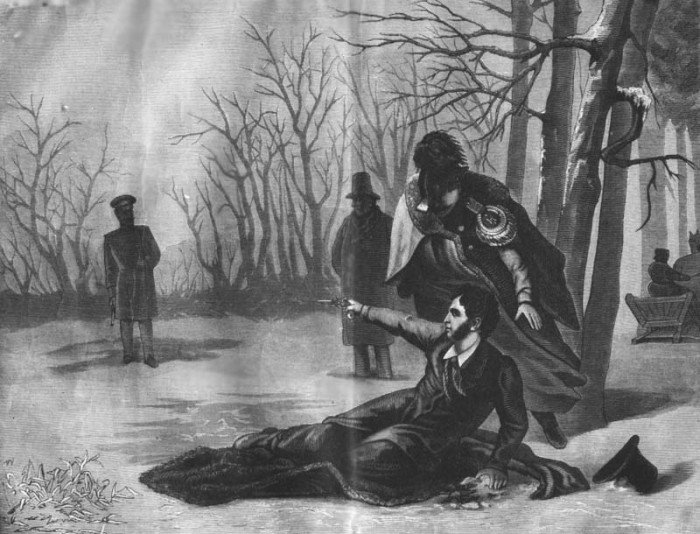

Наумов А.А. Последняя дуэль Пушкина 1885

Незадолго до дуэли поэта в петербургском обществе начал ходить слух о том, что Пушкин якобы завел интригу с сестрой своей жены, Александрой Гончаровой. Главным доказательством считали золотую цепочку с крестиком, принадлежащую Александре и найденную однажды в постели у Пушкина.

Изменял ли Пушкин своей жене Наталье?

Перед смертью, когда Пушкин уже лежал на предсмертном одре, он попросит своего секунданта Данзаса передать ее Александре.

Жена Пушкина: Наталья Николаевна Гончарова

Возможно, никакой интриги не было, просто Пушкин оказывал Александре знаки внимания, которые с виду походили на ухаживания. К тому же, перед дуэлью Пушкин попросил у нее приданое – семейное серебро. Оно было заложено, но так и не выкуплено. Именно на эти деньги поэт купит пистолеты для дуэли. Быть может, ту цепочку Пушкин решил отдать в знак хоть какой-то материальной компенсации. Также существует версия, что вся эта история была выдумана Дантесом, чтобы переключить общественное внимание с убийства поэта на его частную жизнь.

Зачем Дантес завел интригу с Натальей Гончаровой?

В петербургских кругах хорошо знали про нетрадиционные пристрастия Жоржа Дантеса, в частности, о его связи с бароном Луи Геккерном. Чтобы отвести от себя суесловия окружающих, барон Геккерн решает усыновить Дантеса и хлопочет у голландского короля о бумагах, подтверждающих усыновление, а ему самому советует завести ничем не обязывающую интригу, например, с какой-нибудь известной замужней дамой. Выбор падает на Наталью Гончарову. Однако при первом же знакомстве та резко отказывает ему. Теперь он оказывается в тупике – его самолюбие уязвлено, и Гончарова становится своего рода делом чести.

Жорж Дантес

В 1836 году, как утверждают, произошла встреча Натальи Пушкиной и Дантеса в формате tete-a-tete. Последнему было необходимо получить от Пушкиной хоть какой-нибудь знак, чтобы можно было говорить об их романе. Похоже, что и тогда Наталья выразилась про своего мужа, что будет «век ему верна». Тогда Дантес, угрожая ей пистолетом, требует то ли отдаться ему, то ли выйти замуж. Вскоре Пушкин отправляет гневное письмо барону Геккерну и через него вызывает Дантеса на дуэль. Дантес же использует план «Б»: делает предложение сестре Натальи – Екатерине Гончаровой. В свете этих обстоятельств Пушкин вынужден отказаться от дуэли.

Похоже, что задача Дантеса осуществилась: Петербург начал кишеть слухами о его связи с Гончаровой. За год до злополучной дуэли Пушкину приходит анонимное письмо, в котором его называют «историографом ордена рогоносцев». Поначалу он старается не обращать на это внимания, однако таких писем становится все больше. Их автором Пушкин считал барона Геккерна. По крайней мере, об этом можно было догадаться по почерку и качеству бумаги. Геккерну такой ход был выгоден. Во-первых, поскольку письма были анонимными, барон не рисковал быть вызванным на дуэль, а, во-вторых, он видел, что его приемный сын Дантес зашел слишком далеко в попытках очаровать Наталью.

Возможно ли было примирение?

25 января, за два дня до дуэли, в дом к Пушкину приезжает барон Геккерн. Он хочет только одного – мириться: вражда семей зашла слишком далеко. Пушкин же, еще не забывший анонимные оскорбления, буквально вышвыривает Геккерна из своего дома и вгорячах отправляет барону письмо, где в чрезвычайно резких выражениях отказывает его семье от мира. Пушкин понимал, насколько оскорбительным был его тон. Ответ был незамедлительным: дуэль.

Дуэльные пистолеты времен Пушкина из музея А. С. Пушкина на Mойке, 12, Санкт-Петербург. Подлинный пистолет Пушкина не сохранился, пистолет Дантеса - в частном собрании во Франции

Жульничал ли Дантес на дуэли?

По правилам того времени, дуэлянты не имели право надевать защитную кольчугу. Во время дуэли 27 января секунданты почему-то, как это им предписывал кодекс, не проверили наличие кольчуг у Пушкина и Дантеса. Дантес стрелял первым и ранил Пушкина в живот. Упав на снег, поэт вскоре приподнялся и выстрелил, легко ранив обидчика в руку. По словам Дантеса, пулю задержала пуговица от мундира. Однако в таком случае пуговица должна была только увеличить рану. К тому же, после выстрела Дантес упал и получил контузию, что говорило о том, что он все-таки надел кольчугу.

Можно ли было спасти поэта?

Несомненно, окажись раненый Пушкин в руках современных врачей, спасти его не представляло большой трудности. Однако врачи, к которым он попал 27 января 1837 года, наделали массу ошибок. Например, не оказали первую помощь на месте ранения, из-за чего Пушкин потерял много крови. Более того, обескровленному поэту зачем-то ставили пиявок и прикладывали холодные компрессы вместо положенных теплых. Усилиями врачей солнце русской поэзии смогло просветить только два дня.

Могила Пушкина

7 интриг Жоржа Дантеса

2 ноября 1895 года скончался Жорж Шарль Дантес – человек, убивший Александра Пушкина. Убийца "нашего всего" сделал блестящую политическую карьеру в Европе, и прожил 83 года, крайне довольный собой и своей биографией. 7 интриг Жоржа Дантеса.

"Липовый" мятежник

Дантес приехал в Россию из Эльзаса в 1833 году и привез красивую героическую легенду – якобы он участвовал в восстании, поднятом во Франции герцогиней Марией Каролиной Бурбон-Сицилийской, которая пыталась вернуть своему сыну Генриху французский престол. Действительно, семья Дантесов была предана семье Бурбонов, однако, как установили историки впоследствии, Дантес ни в каком восстании участия не принимал.

Приемный, любимый

По пути в Санкт-Петербург Дантес познакомился с нидерландским посланником – бароном Луи Геккерном. Красивый, статный и обаятельный молодой француз произвел на стареющего и бездетного министра самое положительное впечатление, и Геккерн ввел нового друга в высший свет. Дантес был представлен императору Николаю I и императрице, которая Дантесом была просто очарована. Николай I отдал высочайшее повеление, чтобы блестящего французского юношу зачислили корнетом в Кавалергардский полк, да еще и положили неплохое денежное обеспечение. Впоследствии Геккерн усыновил юношу, и тот официально принял его фамилию. Ходили, правда, слухи, что Геккерн любил своего приемного сына далеко не отеческой любовью, чем беспринципный молодой человек и пользовался для собственных выгод.

Незваный родственник

В Россию Дантес прибыл не случайно – тут жила его дальняя родственница, графиня Вартенслебен, которая в свое время была выдана замуж за одного из графов Мусиных-Пушкиных. Таким образом, Дантес являлся и дальним родственником самого Александра Сергеевича. Впоследствии они породнились еще теснее – Дантес женился на Екатерине Гончаровой, сестре Натальи, супруги поэта.

Французский соперник

О том, была ли в действительности у Дантеса компрометирующая связь с Натальей Николаевной, есть масса противоречивых свидетельств. Достоверно известно, что он открыто ухаживал за женой поэта на балах. Некоторые историки придерживаются мнения, что француз был действительно влюблен в красавицу Натали. Однако вел Дантес себя так, что дал повод сплетням, и в итоге Пушкин и некоторые его знакомые в 1836 году получили анонимные письма в оскорбительном тоне намекающие на «диплом рогоносца», которым был «награжден» поэт. Эти письма и стали причиной, по которой Пушкин вызвал француза на дуэль.

Свадьба для отвода глаз

Вызов от имени приемного сына принял сам министр Геккерн, но попросил о двухнедельной отсрочке. Пушкин согласился подождать. За эти две недели Дантес успел посвататься к Екатерине Гончаровой и получил от нее положительный ответ. Дуэль пришлось отложить, и Пушкин забрал вызов обратно, не желая делать своячницу несчастной. 10 января 1837 года отпраздновали свадьбу. Невеста, кстати, красотой не отличалась, и до прославленной сестры ей было в этом отношении далеко. Почти сразу же после бракосочетания Дантес возобновил свои ухаживания за Натальей.

"Сифилисная" дуэль

25 января 1837 года, Пушкин, пришедший в ярость от сплетен, слухов, оскорбительных намеков и гнусных анонимок, написал Геккерну-старшему злое письмо, где заявлял, что не желает видеть обоих родственников у себя в доме, и намекал, что Дантес болен сифилисом. На этот раз вызов был принят, и 27 января на Черной речке состоялась дуэль. Оба участника получили ранения – Пушкин в живот, Дантес в руку. Поэт скончался через 2 дня, а Дантес вскоре выздоровел. Однако, личным приказом императора, был под конвоем навсегда выслан из России.

Сенатор, шпион, мэр

Дантес всей этой историей никогда не смущался. Поселившись во французском городе Сульце, он занялся политической карьерой. Например, ездил с секретным поручением от императора Наполеона III к трем монархам: российскому, австрийскому и прусскому. С миссией справился успешно, за что Наполеон III назначил его несменяемым сенатором. Но Дантес, служа родному отечеству, не забывал и о России – много лет снабжал российского посла секретными сведениями из дворца. Когда его жена Екатерина скончалась, то Дантес начал тяжбу с Гончаровыми – требуя наследства жены. Но опека над детьми убитого им Александра Пушкина все требования твердо отклонила.

Со временем Дантес окончательно осел в Сульце, и даже стал мэром города. Дела у него шли в гору, здоровье не беспокоило, и казалось, судьба его была счастлива во всем. Правда, все-таки один отзвук того рокового выстрела в жизни Дантеса был. Одна из его дочерей, выросши, стала ярой поклонницей стихов Александра Пушкина. Девушка была психически не здорова, а рассказ о дуэли и вовсе помутил ее рассудок. До конца своей короткой жизни она называла отца убийцей. Похоронены отец и дочь рядом, на городском кладбище.

Могила Дантеса

«Кольчуга» Дантеса и «надувательство» с пистолетами

Общественное мнение никогда не примирится с потерей Пушкина, и интерес к обстоятельствам дуэли и смерти его не ослабевает. Медики настойчиво думают над тем, можно ли было при другом лечении спасти тяжелораненого поэта. Криминалистам не дает покоя мысль, что Дантес отделался лишь легким ранением. Вначале это объяснялось тем, что пуля срикошетила от одной из пуговиц его мундира, задев лишь руку, что и спасло ему жизнь. В. В. Вересаев высказал предположение, что здесь не все чисто и будто бы на Дантесе была нательная кольчуга и именно она, а не пуговица спасла ему жизнь. На эту версию его натолкнуло сообщение одного архангельского литератора о том, что в Архангельске в старинной книге для приезжих тот видел запись. В ней было отмечено, что от Геккеренов приезжал человек и поселился на улице Оружейников. Версию о кольчуге Дантеса, ссылаясь на проведенное в 1938 году на основе некоторых положений судебной баллистики инженером М. З. Комаром исследование, поддерживают в наши дни криминалисты Е. П. Ищенко и М. Г. Любарский. Вычисления при этом строятся на учете массы и скорости пули на расстоянии десяти шагов. Согласно соответствующим баллистическим вычислениям пуля Пушкина должна была бы если не разрушить, то хотя бы деформировать пуговицу мундира Дантеса и вдавить ее в тело. При этом ссылаются и на заключение судебно-медицинского эксперта В. Сафонова, по расчетам которого пуля, предназначавшаяся Дантесу, попала в преграду больших размеров и плотности, способную противостоять ее ударной силе. Исходя же из характера скрытого перелома ребер у Дантеса судебно-медицинский эксперт и заключил, что такой преградой, скорее всего, были тонкие металлические пластины. Наконец, Е. П. Ищенко и М. Г. Любарский считают, что в 1962 году ленинградские криминалисты и судебные медики окончательно подтвердили версию о кольчуге, спасшей Дантеса. Ими был проделан специальный эксперимент, смысл которого заключался в том, что по манекену, облаченному в мундир Дантеса, были сделаны специальные выстрелы. Стреляли в пуговицу мундира из пистолета А. С. Пушкина якобы с той же позиции, в которой находился поэт. В результате эксперимента полностью исключилась возможность рикошетирования пули.

В начале 90-х годов криминалисты Б. Пискарев и Д. Алексеев выдвинули другую версию. Будто бы Данзас на глазах у секунданта Дантеса д’Аршиака уменьшил (возможно, и наполовину) заряд пороха в пистолете Пушкина, чтобы снизить убойную силу выстрела. Данзас якобы был уверен в том, что д’Аршиак последует его примеру (этого требовали законы чести). Авторы версии не исключают, что все так и было. Помешало то, что пуля Дантеса попала в живот, а такое ранение оборачивалось в те времена почти неизбежным смертельным исходом. Поэтому авторы и назвали «изобретение» пушкинского секунданта «тщетной уловкой» Данзаса.

Думается, что все-таки это преувеличенные надежды криминалистов на возможности своей науки. Криминалистические выкладки обязательно должны соответствовать твердо установленным фактам преддуэльных и дуэльных событий. Гипотеза о кольчуге (иные говорят о панцире, надетом под мундир в виде корсета) была выдвинута в связи с тем, что приемный отец Дантеса, «отбросив спесь, униженно упрашивал поэта отсрочить дуэль хотя бы на две недели» (срок, будто бы необходимый для изготовления либо доставания кольчуги-панциря).

В действительности же это было не совсем так. Во-первых, Геккерен-отец просил отсрочки не на две недели, а на одну. Срок в две недели был определен самим Пушкиным, который вошел в положение голландского дипломата. Вяземский, например, так свидетельствует об этом в письме к великому князю Михаилу Павловичу: «Найдя Пушкина… непоколебимым, он (нидерландский посланник. – А. Н. ) рассказал ему о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был его исход; он ему говорил о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь, с целью обеспечить его благосостояние. Он прибавил, что видит все здание своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему, могущему случиться, он попросил новой отсрочки на неделю… Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю – я вам даю две недели…»

Известно, что отсрочку от дуэли Геккерен-старший просил не для поиска или изготовления «кольчуги», а для того, чтобы избежать дуэли. Опытный, ловкий дипломат был уверен, что ему удастся сделать это. «Начиная с этого момента, – пишет П. Е. Щеголев, – Геккерен пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому и Михаилу Виельгорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным» 29 . И как уже отмечалось, он сразу же преуспел в этом. Уже на следующий день он убедил Жуковского в «страсти» Дантеса к Екатерине Гончаровой. Разумеется, это было крайнее средство, но оно указывает на то, что нидерландский посланник исключал дуэль. Она была бы для него крахом его дипломатической и Дантеса гвардейской карьеры в России. К тому же любое упрощение обстоятельств, любое неосновательное принижение противников поэта волей-неволей будет означать и принижение его самого. Да, Дантес был ничтожеством по сравнению с поэтом-гением, был легкомысленным и безнравственным человеком. Однако делать из него еще и физического труса – это значит искажать действительное положение вещей, упрощать трагедию случившегося, превращать ее в банальную уголовщину, не достойную памяти поэта. И прискорбно, что криминалисты пытаются оказать истории медвежью услугу.

Перейдем теперь к чисто криминалистическим аргументам, которые в этом отношении являются также весьма сомнительными. Во-первых, кто из медиков может сейчас поручиться, что у Дантеса был скрытый перелом ребер?… Нужно обладать завидной уверенностью и не меньшей увлеченностью своим предположением, чтобы на основании сохранившегося заключения полкового штаб-лекаря категорически сделать такой вывод. Речь может идти лишь о возможности такой травмы, но ведь известно, что от возможности до действительности часто оказывается непреодолимое расстояние. Во-вторых, как можно зафиксировать позу Дантеса и позу Пушкина? Материалы военно-судного дела (показания д’Аршиака и Данзаса) могут дать лишь представление об этих позах, достаточное для писателя, художника, но вовсе не для эксперта-криминалиста. Отклонись пистолет Пушкина на 1 см или положение тела Дантеса на это же расстояние – неизбежно изменится и траектория полета пули и характер соприкосновения пули с телом. Ну и, наконец, вывод криминалистов о том, что «Пушкина и его секунданта Данзаса бессовестно обманули: дуэльные пистолеты обладали разной убойной силой. То, что пистолет поэта был слабее, установили, сопоставив повреждения, причиненные пулями из того и другого оружия». Кто обманул и как? Так и чудится, что опять Геккерены с помощью, по меньшей мере, если не царя, то Бенкендорфа либо Нессельроде обманывают бесхитростно наивных Пушкина и Данзаса, слабо разбирающихся в пистолетах. В действительности же ни Дантес, ни его секундант, ни Геккерен-старший (это подтверждается материалами военно-судного дела о дуэли) к пистолетам Пушкина не имели никакого отношения. Приходится удивляться и такой «проницательности» криминалистов. Даже если они получили в распоряжение пистолеты Пушкина, то каким образом могли они сделать вывод, из какого из двух использованных на дуэли пистолетов был сделан поэтом выстрел? Может быть, по ржавчине, оставшейся на одном от попавшего в ствол снега? Разумеется, что все это попросту несерьезно, и такие «криминалистические» выводы способны только дискредитировать криминалистическую науку. То, что убойная сила пистолетов, стреляющихся на дуэли, нередко бывала различной, явление вполне нормальное. Не могли же секунданты перед дуэлью производить экспертизу. М. И. Яшин в своем упорстве доказать версию с кольчугой (правда, он считает, что это была не кольчуга, а кираса, изготовленная из кованого железа) упрекает Данзаса в том, что тот отказался от осмотра одежды Дантеса, называя это «игрой в благородство». Думается, что и здесь явный «перебор» с доказательствами и упреками. Я. Левкович в примечаниях к факсимильному изданию книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» справедливо указывает, что «мы не знаем ни одной дуэли и ни одного литературного описания дуэли, когда бы секунданты осматривали одежду противников, подобная проверка могла поставить проверяющего в смешное положение, вызвать пересуды, возмущение и даже новую дуэль».

Понятно наше неистребимое желание придать какому-либо событию из преддуэльных и дуэльных значение рокового, не будь которого трагедия не произошла бы. Отсюда живучесть разного рода легенд: и о кольчуге Дантеса, и об интригах императора, якобы заставившего Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой, и о направлении Бенкендорфом своих жандармов в сторону, противоположную месту дуэли. Не случись то или то, жизнь гения не оборвалась бы. Однако это есть упрощение действительно трагических событий. Даже если бы (ах, как хочется верить и такой красивой легенде, приписываемой Данзасу) Натали не была близорука и увидела ехавших на место дуэли мужа и его секунданта, это ничего не могло бы изменить. Гений Пушкина был обречен в условиях александровско-николаевской России. «Ужасный, скорбный удел, – отмечал А. И. Герцен, – уготован у нас всякому, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель – всех их толкает в могилу неумолимый рок». Судьба, общество, правительство опутали поэта массой едва ли вообще разрешимых обстоятельств. В последние годы жизни он буквально бился в тисках нужды и цензуры. Одни только годовые расходы на квартиру, лошадей, гардероб Натали и другие неизбежные траты приближалось к 30 тысячам. Доходы же от «деревеньки на Парнасе» были куда более скромные. Поэт так нуждался, что за пять дней до дуэли им было взято под залог шалей, жемчуга и столового серебра на 2200 рублей. Если в августе 1836 года Пушкин оценивал сумму своих долгов в 45 тысяч рублей, то затем счет этот стремительно рос, и после смерти поэта опека выплатила его долгов на сумму свыше 135 тысяч рублей. В связи с этим зададимся вопросом: как мог поэт выкрутиться хотя бы из этих обстоятельств? А ведь денежные дела поэта – это всего лишь одна (и сама по себе еще не главная) сторона дела.

Не мог не переживать остро Пушкин и потерю им своей популярности у читателей. Нам, живущим в XXI веке, странно и подумать об этом. Но тем не менее это было так. Вот мнение, идущее из ближайшего (карамзинского) окружения Пушкина. С. Карамзина в июльско-августовском письме (1836) к брату Андрею отмечает: «Вышел № 2 „Современника“, но говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как „светило, в полдень угасшее“). Ужасно согласиться, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может хуже уязвить его, чем сказав правду». Можно сказать, что это мнение любителя (Карамзина) или полицейского литератора (Булгарин). Увы, оно совпадает с мнением и уважаемых литераторов. Достаточно сказать, что Белинский в 1834 г. в своих едва ли не программных «Литературных мечтаниях» дает следующую оценку творчества поэта: «Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское быть или не быть скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме „Анжело“ и по другим произведениям, обретающимся в „Новоселье“ и „Библиотеке для чтения“, мы должны оплакивать горькую и невозвратимую потерю». Очень скоро и обывательское, и профессиональное мнение «прозреет» и навечно запишет покойного поэта в разряд гениев (прискорбно лишь то, что Пушкину самому не суждено было этого дождаться). Менее чем через полтора месяца после трагической гибели поэта В. А. Жуковский (один из немногих, кто неизменно, по-отечески любил покойного и никогда не сомневался в его гениальности) справедливо писал по этому поводу: «Наши врали-журналисты, ректоры общественного мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел как художник и все шел в гору как человек, и поэзия мужала с ним вместе».

Разумеется, были и другие причины того безысходного состояния, в котором к 1836–1837 гг. оказался поэт.

О том, что дуэль для поэта была попыткой вырваться из опутавших его обстоятельств, хорошо сказал митрополит Анастасий (Грибановский) в очерке «Пушкин в его отношении к религии и православной церкви», впервые опубликованном в эмигрантском еженедельнике «Царский вестник». Он рвался из этих гнетущих мелочей жизни, как лев из сетей, всячески стремился сбросить с себя бремя «забот суетного света», но не мог. В этом была трагедия последних дней его жизни… Роковая дуэль с Дантесом, на которую он решился с такою легкостью и даже некоторой видимою поспешностью, и была болезненной попыткой поэта найти какой-нибудь исход из своего невыносимого, как ему казалось, положения. Это был почти порыв отчаяния. Лучше смерть, чем такая жизнь, вот что означал вызов, брошенный им не только Дантесу, но и самой своей судьбе».

Какой же главный вывод можно сделать из ознакомления с военно-судным делом о дуэли и сопоставлении его материалов с устоявшейся в советском пушкиноведении оценкой преддуэльных, дуэльных и последуэльных событий? Первое и главное – это обыкновенное по своему формальному содержанию для судопроизводства николаевской юстиции дело является и всегда будет являться весьма необычным для нас, соотечественников поэта, живущих в другом тысячелетии.

Вместе с тем ставшая традиционной оценка данного суда как суда в кавычках, как комедии, спектакля, поставленного по сценарию, написанному самодержцем, не соответствует историческим фактам. Более того, такая оценка этого процесса явно принижает то общественное положение, которое в жизни России (даже в серо-промозглых сумерках николаевского царствования) занимал Пушкин. Никакой комедии не было и быть не могло, так как покойный поэт меньше всего походил на комедийного героя. Процесс свидетельствовал об обратном.

Да, суд проходил в полку, шефом которого был лично император. Да, офицеры конной гвардии, которых судьба избрала в судьи поэта, были тесно связаны со светским обществом Но император и светское общество были сами по себе, а Пушкин оставался Пушкиным. По сути дела этот суд был и посмертным поединком поэта с царем и светским обществом, который те проиграли начисто. Это царь оценил поэта лишь в величину оскорбительно-мелкого для него придворного звания камер-юнкера. Судьи же и после смерти поэта вынесли приговор камергеру, так как никак не могли связать его имя с камер-юнкерским званием (ведь это – Пушкин!). Это царь думал, что суд вынесет убийце поэта обычный для дуэлянта приговор: перевод из гвардии в армию или краткосрочное заключение в крепость. Судьи же и не думали шутить (или «ломать комедию»), а вынесли Дантесу смертный приговор. Царь щедро сыпал на «блестящего» кавалергарда монаршьи милости. Его окружение и высший свет стремились не отстать от царя в покровительстве его любимцу, едва ли не открыто поддерживали Дантеса и его приемного отца – нидерландского посланника в их преследованиях жены поэта. Суд же отверг все их объяснения и в своем решении исходил из пушкинской версии о причинах дуэли. Сколько бы мы ни считали, вывод один: посмертно подсудимый победил!

Из книги Философ с папиросой в зубах автора Раневская Фаина ГеоргиевнаАгент Дантеса Фаина Георгиевна вспоминала: «Ахматова не любила двух женщин. Когда о них заходил разговор, она негодовала. Это Наталья Николаевна Пушкина и Любовь Дмитриевна Блок. Про Пушкину она даже говорила, что та - агент Дантеса.Когда мы начинали с Анной Андреевной

автора Старк Вадим ПетровичПисьма Дантеса Геккерену К началу 1836 года, когда Пушкины жили в доме Баташевых, относятся первые упоминания в свете об ухаживании Дантеса за Натальей Николаевной. В свое время П. Е. Щеголев считал, что оно началось в 1834 году: «Если Дантес не успел познакомиться с

Из книги Наталья Гончарова автора Старк Вадим ПетровичСватовство Дантеса Около полудня следующего после получения анонимных писем дня, 5 ноября, Пушкина посетил Геккерен-старший, сообщивший, что его сын находится на дежурстве по полку, а он по ошибке распечатал пришедшее утром по почте письмо с вызовом на дуэль. Геккерен

автораСлужебные характеристики Дантеса, их приобщение к делу Вернемся, однако, к формулярному и кондуитному спискам Дантеса (они помещены в деле о дуэли сразу же после документа об освидетельствовании его здоровья), так как официальные сведения о нем необходимо также

Из книги Посмертно подсудимый автора Наумов Анатолий ВалентиновичОбида Дантеса на петербургское светское общество Вот все, что находится в официальных материалах военно-судного дела о дуэли. Однако существует документ, который по своему содержанию должен был бы помещен в нем, но по тем или иным причинам отсутствует. 26 февраля 1837 г.,

Из книги Чеканка автора Лоуренс Томас Эдвард25. Надувательство Это было вчера - мы сменили второй барак на четвертый. Вчерашним вечером, когда те, кто остался из второго, сидели вместе, над нами нависало чувство сожаления, утраты, потерянности. Мы были так послушны капралу Эбнеру, что забыли навык принятия решений.

Из книги Тигр скал автора Хергиани Мирон БуджаевичСЕРДЦЕ СТАЛЬНОЕ И КОЛЬЧУГА СТАЛЬНАЯ!.. - В течение подготовительного периода подобраны и изготовлены шлямбуры различных видов и моделей. Наше снаряжение заметно отличалось от прежнего альпинистского высотно-экспедиционного снаряжения. Например, шлямбурные крючья

автора Из книги После Гиппократа автора Смирнов Алексей КонстантиновичСосед Пушкина, сосед Дантеса Урология требует простоты жизненного восприятия.Наш хирург-уролог К. ходил в длинном кожаном пальто до пят, неизменно распахнутом. Лицо у него всегда было оживленное, а перед стаканом - озорное и сразу ответственное.В поезде мы разговорились,

Из книги Sex Pistols - История изнутри автора Верморел ФредНАДУВАТЕЛЬСТВО ДЖУЛИЕН ТЕМПЛ: Малькольм был очень резко настроен делать фильм, и мы пришли к решению, что нам следует сохранить всю структуру и использовать какие-то документальные кадры, которые мы собрали. Это была как раз Бразилия, туда поехали Стив и Пол, Сид заболел, а

Однажды я побывал в расположенном в Эльзасе небольшом французском городке Сульце, который считается родиной Дантеса - убийцы Пушкина. Показывая замок, в котором жил Дантес со своей семьей после возвращения из России, его могилу в семейном склепе Дантесов-Геккеренов, руководитель общества истории Л.Ведеркер заметил: "А ведь во Франции хранятся дуэльные пистолеты, одним из которых был смертельно ранен Пушкин. Их можно увидеть в городе Амбуазе. Вот только не знаю, где именно. Известно, что в свое время представители России пытались получить их обратно. Михаил Горбачев почти договорился об этом с президентом Миттераном, но что-то не сложилось".И вот я в Амбуазе - городе, который известен всей Франции. Через него проходит знаменитый маршрут по городам и замкам Луары. Ежегодно в разгар туристического сезона многие тысячи людей приезжают сюда со всего света, чтобы увидеть замок, построенный французским королем Франциском I, могилу великого Леонардо да Винчи, дом, в котором жил и умер автор "Джоконды".

В январе Амбуаз выглядел пустынным. На стоянке всего один автобус, который привез туристов из России. В городском музее, разместившемся в замке, я первым делом поинтересовался, где могли бы находиться пистолеты Дантеса. Ответ не очень обнадежил: одно время они были выставлены в городском Музее почты, но недавно музей закрыли. Мне посоветовали обратиться в мэрию.

Пошел туда. "Вы что, хотите увидеть пистолеты?" - строго спросила меня сотрудница. "Скажем так, - замялся я, - меня интересует их нынешняя судьба". "Тогда другое дело. Могу сказать вам, что пистолеты хранятся в сейфе в надежном месте". Я понял, что затронул больную тему. Обратился к архивариусу мэрии Кристель Бенуа. Она показала мне несколько документов. И вот что выяснилось. Пистолеты принадлежали 19-летнему Эрнесту де Баранту - младшему сыну французского посла в Санкт-Петербурге. Перед злосчастной дуэлью Барант одолжил их своему другу виконту Д"Аршиаку, который был секундантом Дантеса. После дуэли изготовленные в Дрездене пистолеты вновь оказались у де Баранта, а после его смерти в 1859 году перешли к его старшему брату Просперу. Затем они оказались в семье сестры Проспера, вышедшей замуж за офицера Луи де Шательперрона.

В 1937 году известный русский танцовщик и коллекционер Серж Лифарь организовал в Париже выставку к столетию гибели великого русского поэта. Ему удалось уговорить родных уже умершего де Шательперрона предоставить на время пистолеты для выставки. Именно тогда их впервые смогли увидеть все желающие. После окончания выставки пистолеты были возвращены владельцам, а в 1950 году потомки де Шательперрона, продали пистолеты на аукционе Друо. Ящик с дуэльными пистолетами, порохом и пулями приобрел некий коллекционер, сразу же перепродав их Пьеру Полю, - он собирал все, что было связано с историей почты. Поль знал, что одно из прозаических произведений Пушкина связано с почтой: "Станционный смотритель". Интересно, что Лифарь и даже потомки Дантеса в разное время безуспешно пытались выкупить у Поля пистолеты.

Он ими очень дорожил, завещал свою коллекцию вместе с пистолетами городу. На ее базе и был создан Музей почты. Но в силу разных причин он недавно прекратил свое существование. Смотрители же музея вспоминали, как однажды русская женщина остановилась перед стендом с пистолетами и долго крестилась перед ними, а потом зарыдала...

С пистолетами связана нашумевшая история недавнего времени.

Кристель Бенуа показала мне статью, опубликованную в местной газете во время визита Горбачева во Францию в 1989 году. В ней сообщалось, что мэру Амбуаза А.Шолле позвонили из Елисейского дворца и сказали, что президент Франции хочет преподнести в качестве дара Горбачеву дуэльные пистолеты, находящиеся в Музее почты в Амбуазе. Мэр впервые, к своему удивлению, услышал об их существовании и сначала подумал, что его разыгрывают. Но Елисейский дворец весьма настаивал на том, чтобы пистолеты были переданы советскому президенту.

Предлагался такой компромисс: музей в Амбуазе расстается с пистолетами, но взамен получает копии точно таких же. Кроме того, городу передавались два очень ценных произведения искусства. А сами пистолеты-оригиналы оказались бы на вечном хранении в Советском Союзе - скорее всего, в Эрмитаже.

Однако муниципальный совет Амбуаза воспротивился такой сделке. Мэр Шолле даже отказался появиться на приеме, который устроил в Париже Горбачев. Одновременно бывший премьер-министр Франции Дебрэ, который в течение длительного времени был мэром Амбуаза, обвинил Миттерана и его окружение "в намерении похитить пистолеты". Короче, назревал скандал. Все закончилось тем, что пистолеты навсегда остались в Амбуазе.

А мне так и не довелось их увидеть. Неужели они так и останутся запертыми в сейфе? Кристель Бенуа предположила, что их выставят для всеобщего обозрения в местном театре, реставрация которого уже подходит к концу. Кстати, театр расположен на площади, названной в честь Александра Пушкина. Об этом свидетельствует табличка с именем поэта и датами его рождения и смерти.

Дмитрий Белюкин. Смерть Пушкина

Пушкин смертельно ранен Дантесом. 29 января (10 февраля) поэт скончался. Похоронен в Святогорском монастыре.

28 февраля 1837 года Наталия Николаевна Пушкина неожиданно приобрела европейскую известность. В этот день парижская газета «Журналь де Деба» опубликовала сенсационное сообщение из Петербурга:

Знаменитый русский поэт Пушкин убит на дуэли своим свояком, французским офицером Дантесом. «Дуэль состоялась на пистолетах. Господин Пушкин, смертельно раненный в грудь, тем не менее прожил еще два дня. Его противник также был тяжело ранен:»

В этот же день то же сообщение опубликовал «Курьер Франсе». 1 марта сообщение было перепечатано в «Газет де Франс» и «Курьер де Театр». В то время парижский «Журнал де Деба» играл на европейском континенте ту же роль, что сегодня играет «Нью-Йорк Таймс» во всем мире.

5 марта немецкая «Альгемайне Цайтунг» сообщила своим читателям о дуэли, после которой Пушкин «прожил еще два дня с пулею в груди» и петербургская скандальная хроника начала свое шествие по европейским газетам. Прессу прежде всего занимали сенсационная обстановка гибели русского поэта, сама дуэль и поводы, приведшие к ней.

Однако подлинная сенсация дотошным парижским журналистам осталась неведома. Не знали о ней и мы почти 160 лет.

В среду 27 января 1837 года около шести часов вечера Наталья Николаевна Пушкина вышла из своей комнаты в переднюю и тут ей стало дурно: камердинер, взяв в охапку, нес ее мужа, истекающего кровью. Карл Данзас, которого она давно знала как лицейского приятеля Пушкина, объяснил ей, насколько мог спокойнее, что ее муж только что дрался на дуэли с Дантесом. Пушкин, хотя и ранен, но очень легко. Секундант поэта сказал неправду: рана была смертельной. В 2 часа 45 минут пополудни 29 января Пушкина не стало.

Как умершего насильственной смертью Пушкина вскрыли. Был ли составлен официальный акт вскрытия, осталось неизвестным.

До нас дошла лишь записка врача Владимира Даля «Вскрытие тела А. С. Пушкина». Она гласит:

«По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей.

В брюшной полости нашлось не менее фунта запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, и наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена.

По направлению пули, надобно заключить, что убитый стоял боком, в пол оборота и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней передней оконечности чресельной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости.

Время и обстоятельства не позволяли продолжать подробнейших розысканий.

Относительно причины смерти — надобно заметить, что здесь воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было ни сывороточных или конечных излияний, ни прирощений, а и того менее общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной; а наконец, и сильное поражение оконечностей становой жилы (caudae equinae) при раздроблении крестцовой кости».

29 января командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант К. И. Бистром приказал судить Дантеса военным судом. О своем распоряжение Бистром в тот же день рапортовал Николаю I. Военный министр А. И. Чернышев доложил рапорт командующего царю. Впрочем, о дуэли царь уже знал вечером 27 января.

Императрица записала в это день в дневнике: «Н. сказал о дуэли между Пушкиным и Дантесом, бросило в дрожь.»

Дуэль Пушкина

Дуэль Пушкина Но официальное известие о происшедшем Николай получил только 29 января от Военного Министра. Царь в тот же день распорядился передать военному суду не только Дантеса, но и Пушкина, а также всех лиц, причастных к дуэли, исключая иностранных подданных, о причастности которых к поединку должна была быть составлена особая записка. Но Пушкин умер, секундант же Дантеса Оливье д Аршиак, атташе французского посольства за два дня до начала работы комиссии военного суда 2 февраля поспешил отбыть в Париж. Поэтому перед судом предстали только Дантес и Данзас.

Характерно, что в подлинном военном-судном деле о дуэли Пушкина с Дантесом-Геккерном нет никаких медицинских документов о характере ранения Пушкина и причинах его смерти.

В первых же страницах дела, где приведены мнения гвардейского генералитета, речь идет о ранении Пушкина в грудь. Как мы сейчас увидим, знаменитые лермонтовские строки «с свинцом в груди», не были простой поэтической метафорой, а отражали ходившие в обществе слухи о подробностях смертельного поединка на Черной речке.

Недаром Тютчев вопрошал «Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал?»

В то же время в ряде документов дела речь идет о ранении в бок. Очевидно, члены военного суда при Конном полку имели смутное представление о том, куда именно был ранен убитый, и это заблуждение судей едва ли можно объяснить их неведением или просто обыкновенным равнодушием к загубленной жизни гения.

Неосведомленность суда была следствием того, что секунданты намеренно затемняли вопрос о характере ранения поэта и совершенно сознательно стремились создать неверное представление, куда целились противники.

Происхождение этих противоречивых сведений таково. В рапорте Бистрома царю о предании Дантеса суду, о ранении Пушкина не упоминается вовсе, говорится лишь о том, что во время дуэли Дантес был ранен. Заседаниям комиссии военного суда предшествовало предварительное дознание. Его производил полковник Галахов. Со слов Дантеса он записал, что тот действительно дрался с Пушкиным на пистолетах, «ранил его в правый бок и сам был ранен в правую руку». Данзас же только подтвердил Галахову факт дуэли, о характере же полученных противниками ранений секундант Пушкина распространяться не стал.

Как допрашивали Дантеса

6 февраля на первом допросе комиссии Дантесу был задан вопрос, где и когда происходила дуэль и не может ли он в подтверждении своих слов сослаться на свидетелей или на какие-либо документы, разъясняющие дело. Дантес, показания которого в ходе всего дела были тенденциозными, неискренними и откровенно лживыми, но в то же время очень скупыми, взвешенными и осторожными, ссылался лишь на те документы, что обеляли его. Относительно дуэли заявил, что «реляцию» о поединке его секундант д Аршиак перед своим отъездом из Петербурга вручил камергеру князю П. А. Вяземскому.

Любопытный поворот

Примечательно, Дантес, не желавший вмешивать в процесс никого из посторонних и даже предлагавший Данзасу скрыть его участие в дуэли, от чего друг Пушкина с гордостью отказался, выдвинул на авансцену третье лицо, в поединке не участвовшее, и для чего? Для того, чтобы сообщить суду о подробностях дуэли, то есть передать то, о чем должен был рассказать сам Дантес как непосредственный участник.

Более того, «реляция» — это по сути дела первый документ о дуэли, которым располагала комиссия, военный суд, и была создана, надо думать, специально на этот случай, для комиссии. Оглашение этого документа Дантес считал настолько выгодным для себя, что поспешил сослаться на него и «вмешать» в дело третье лицо — Петра Вяземского. Дантес хорошо знал, что со стороны Вяземского никаких неприятных для него разоблачений не последует. И конечно же не ошибся.

8 февраля Вяземский был призван в комиссию. Ему предложили целый комплекс вопросов, касающихся дуэли и просили дать объяснения сколь возможно подробнее, представить документы, относящиеся к делу, если такие имеются у него. Однако Вяземский не только не представил никаких документов (хотя ими в тот момент располагал, что выяснилось впоследствии в ходе расследования), но от всех вопросов отговорился полным незнанием.

Создается впечатление, что главная цель Вяземского состояла в оглашении «реляции», которая, видимо, именно для этой цели и была создана. На вопрос о происхождении «реляции», князь ответил, что никакой «реляции», то есть официального документа у него нет, но он располагает письмом д Аршиака с описанием поединка.

Показания Вяземского

«Не знав предварительно ничего о дуэли, — показал Вяземский, — про которую в первый раз услышал я вместе с известием, что Пушкин смертельно ранен, я при первой встрече моей с д Аршиаком просил его рассказать о том, что было.» Нетрудно в этих «чистосердечных» показаниях Вяземского увидеть стремление князя «обосновать» как бы случайное, бытовое происхождение частного письма.

На самом деле подробные сведения о поединке Вяземский получил, конечно же, не от д Аршиака, а от Данзаса вечером 27 января на Мойке, в квартире поэта, где князь встретил секунданта поэта, не покидавшего дом умирающего. «На сие г. д Аршиак вызвался изложить в письме все случившееся, прося меня при этом, — продолжил Вяземский, — показать письмо г. Данзасу для взаимной проверки и засвидетельствования подробностей дуэли».

Однако письмо д Аршиака Вяземский получил уже после отъезда французского атташе за границу, поэтому князь не мог, по его словам, прочитать его вместе с обоими свидетелями, чтобы получить в его глазах ту достоверность, которую он желал иметь. Вследствии этого Вяземский отдал письмо д Аршиака Данзасу, и тот возвратил князю этот документ вместе с письмом от себя.

Так Вяземский объяснил как бы случайное создание письменной версии дуэли, версии, достоверность которой почти официально была засвидетельствована обоими секундантами в специально подготовленных на этот случай документами. Эти-то документы и были предъявлены следствию Вяземским, как бы совершенно посторонним, а значит вроде бы абсолютно объективным лицом.

(Немаловажно отметить, что в последующие дни Вяземский создаст и письменную версию не только самого поединка, но всей дуэльной истории, подберет документы, ее как будто подтверждающие, версию, увы, весьма далекую от того, что имело место в обыденной действительности).

10 февраля «реляция» д Аршиака-Данзаса была предъявлена Дантесу и тот еще раз подтвердил,что в ней произошедшее описано «по всей справедливости».

Читая письма д Аршиака нетрудно заметить, что в этом описании ни слова не говорится о том, куда был ранен Пушкин. Более того, в письме Данзаса чувствуется намерение писавшего не только затемнить этот предмет и создать у читателя (что, как увидим ниже, и удалось) неверное представление.

«Князь! Вы желали знать подробности грустного происшествия, которого г. Данзас и я были свидетелями. Я сообщаю их вам, и прошу вас передать это письмо г. Данзасу для его прочтения и удостоверения подписью», — писал д Аршиак Вяземскому 1 февраля.

Как проходила дуэль

Было половина пятого, когда мы прибыли на назначенное место. Сильный ветер, дувший в это время, заставил нас искать убежища в небольшой еловой роще. Так как глубокий снег мог мешать противникам, то надобно было очистить место на двадцать шагов расстояния, по обоим концам которого они были поставлены.

Барьер означили двумя шинелями; каждый из противников взял по пистолету. Полковник Данзас подал сигнал, поднял шляпу. Пушкин в ту же минуту был уже у барьера; барон Геккерн сделал к нему четыре из пяти шагов.

Оба противника начали целить; спустя несколько секунд раздался выстрел. Пушкин был ранен. Сказав об этом, он упал на шинель, означавшую барьер, лицом к земле и остался недвижим. Секунданты подошли; он приподнялся и, сидя, сказал: «Постойте!» Пистолет, который он держал в руке, был весь в снегу; он спросил другой.

Я хотел воспротивиться тому, но барон Георг Геккерн (Дантес) остановил меня знаком. Пушкин, опираясь левой рукой на землю, начал целить; рука его не дрожала. Раздался выстрел. Барон Геккерн, стоявший неподвижно после выстрела, упал, в свою очередь раненный.

Рана Пушкина была слишком опасна для продолжения дела и оно кончилось.

Сделав выстрел, он упал и два раза терял сознание; после нескольких минут забытья, он наконец пришел в себя и уже более не лишался чувств. Положенный в тряские сани, он на расстоянии полу-версты самой скверной дороги, сильно страдал, но не жаловался.

Барон Геккерн (Дантес), поддерживаемый мною, дошел до своих саней, где дожидался, пока не тронулись сани его противника, и я мог сопутствовать ему до Петербурга. В продолжении всего дела обе стороны были спокойны — исполнены достоинства.

Примите, князь, уверение в моем высоком уважении.»

Что касается Данзаса, то, по сути дела подтвердил, изложенное д Аршиаком, отметив лишь некоторые незначительные неверности в его рассказе. Так в частности Данзас несколько удлинил фразу раненного Пушкина: «Постойте! Я чувствую в себе еще столько силы, чтобы выстрелить».

Данзас отметил, что не мог оспаривать обмен пистолета и не делал этого в действительности. Что же касается ранения Дантеса, то Данзас пояснил: «Противники шли друг на друга грудью. Когда Пушкин упал, тогда Геккерн (Дантес) сдела движение, чтобы подойти к нему; после же слов Пушкина, что он хотел стрелять, он возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь свою правой рукою. По всем другим обстоятельствам я свидетельствую справедливость показаний г. д Аршиака.»

…Еще немного рассуждений

Жорж Шарль Дантес

Жорж Шарль Дантес Примечательна фраза Данзаса: «Противники шли друг на друга грудью». Именно она создавала ложное впечатление у читателя «реляции», что выстреливший первым Дантес ранил Пушкина в грудь. Вместе с тем получалось, что и раненый Пушкин стрелял противнику в грудь, ибо Данзас написал: Дантес, «стал боком и прикрыл грудь свою правою рукою». Поскольку же Дантес оказался ранен в руку, то стало быть, Пушкин и метил в грудь противника. Однако, как мы увидим ниже, это совсем не так.

Характерно, что когда материалы дела были представлены гвардейскому начальству и генералы подали свои мнения, то командующий гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин именно так и понял ситуацию: «камер-юнкер Пушкин получил смертельную рану в грудь, от которой он умер, Геккерн же слабо ранен в руку.» Точно так же дело представлялось и командиру гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту Кнорингу.

На основе собранных материалов была подготовлена выписка из дела. В ней дуэль была описана на основе «реляции» д Аршиака и Данзаса, а следовательно без указания раны Пушкина. Та же картина была представлена и в сентенции суда. 11 марта Бистром представил все материалы дела в Аудиторский департамент Военного министерства. Передавая дело, Бистром отметил, что при ревизии его в штабе отдельного гвардейского корпуса был замечен целый ряд «упущений».

Целый ряд упущений

В частности, Бистром указал на то, что «не взято надлежащего засвидетельствования о причине смерти: Пушкина.» Указание Бистрома особенно интересно, если принять во внимание, что из всех генералов он подал самое резкое мнение, осуждающее Дантеса.

Бистром находил виновным Геккерна в том, что он вызвал Пушкина на дуэль, нанес ему смертельную рану, а прежде раздражал щекотливость Пушкина как мужа, присылая его жене театральные билеты и книги вместе с записочками сомнительного содержания. Генерал справедливо полагал, что в отношении Дантеса нет никаких «заслуживающих снисхождения обстоятельств».

Поскольку дуэли были строго запрещены, «оскорбительные выражения, помещенные в письме Пушкина к приемному отцу Дантеса, не давали права поручику на «противозаконное самоуправие».

дерзость пушкинского письма, спровоцировавшего дуэльБистром особо подчеркивал, что в распоряжении суда, не было показаний самого Пушкина, чрезвычайная же дерзость пушкинского письма, спровоцировавшего дуэль, «не могла быть написана без чрезвычайной причины», которая очень слабо объясняется признанием самого Дантеса в том, что он писал жене убитого щекотливые письма.

Бистром, Карл Иванович

Бистром, Карл Иванович Немаловажно отметить, что Бистром каким-то образом был связан с родом Гончаровых. Во всяком случае, когда уже после смерти Пушкина, в феврале 1837 года Дантес потребовал, чтобы братья его жены Екатерины Гончаровой юридически оформили причитающуюся часть родового наследства, то был составлен соответствующий документ и на нем в качестве свидетеля со стороны Гончаровых подписался К. И. Бистром. Видимо, командующий отдельным гвардейским корпусом лучше других членов суда и генералов, рассматривавших это дело, мог быть осведомлен об обстоятельствах дуэли Пушкина и Дантеса.

Мнение Бистрома приняли во внимание в Генерал-Аудиториате. Потому в своем определении, представленном военному министру А. И. Чернышеву 17 марта члены этого органа внесли определенные поправки в описание поединка. В аудиторском определении говорилось, что «первый выстрелил Геккерн и ранил Пушкина в правый бок». «Пушкин ранил Геккерна в руку». Как видим, здесь воскресла формула, взятая из предварительного дознания полковника Галахова. Именно в таком виде она фигурировала в докладе военного министра Николаю I.

Между тем, еще 28 января, когда Пушкин был еще жив, старший врач полиции П. Н. Юденич, доносивший о происшествиях в столице в Медицинский департамент Министерства Внутренних дел, писал, что Пушкин «ранен пулею в нижнюю часть брюха», «Дантес — в правую руку навылет и получил контузию в брюхо».

В 1856 году из Сибири возвращался после амнистии декабрист И. И. Пущин. В Нижнем Новгороде он встретился с В. И. Далем, тем самым, что составил записку о вскрытии тела Пушкина. Даль показал лицейскому другу поэта скорбную реликвию — сюртук, в котором стрелялся Пушкин. На сюртуке против правого паха было небольшое с ноготок отверстие от пули, унесшей жизнь Александра Сергеевича.

Да и описание Даля не оставляет сомнения в том, куда стрелял Дантес.

Вызывают улыбку (если только она уместна в таком печальном деле) неуклюжие попытки современных врачей «поднять» пулевое ранение Пушкина как можно выше паха, поставить под сомнение описание доктора Даля как недостаточно компетентное. Но как же быть тогда с пулевым отверствием в сюртуке, которое точно указывает, как кажется, куда вошла пуля.

Куда целился Пушкин

Оказывается, нет, не указывает. Так доктор Б. М. Шубин, издавший в 1983 году в Москве книгу «История одной болезни», утверждал, что Даль не учел, что целясь на близком расстоянии в Дантеса, который был ростом выше»,

Пушкин, видите ли, «поднял правую руку, а вместе с ней, естественно, полетела кверху и правая пола сюртука. Сопоставление пулевого отверстия на сюртуке и раны на теле позволяет определить как выского была поднята рука Пушкина, и предположить, что он целил в голову своего противника». Вполне возможно, что доктор Б. М. Шубин и носил такие костюмы, у которых полы, прикрывающие пах, приподнятие руки вверх оказывались чуть ли не на груди. Ведь было это в советское время.

(Вспомним хотя бы незабвенного Аркадия Райкина: «Ребята, кто шил этот костюм?»). Но только в XIX веке сюртуки шили так, что надевший его мог поднимать руку вверх, не опасаясь оголить пах. Что же касается того, что Пушкин целился в голову Дантеса, то это особый разговор.

Как уже говорилось выше, оба противника дрались на расстоянии двадцати шагов. Каждый дуэлянт мог сделать пять шагов до барьеров, разделенных десятью шагами. Пушкин в момент выстрела Дантеса находился у своего барьера. Дантес же не дошел одного шага до своего. Расстояние, с которого противники произвели свои выстрелы, составляло всего одиннадцать шагов. [

Искусство Пушкина в стрельбе хорошо известно. Гораздо менее известно то, что и Дантес был метким стрелком (Одним из его увлечений была охота). Пожалуй, даже профан с одиннадцати шагов мог попасть в своего противника, примерно в то место, куда целился. Что же говорить об искусном стрелке, даже охотнике? Если даже принять во внимание, что Дантес нервничал (хотя никаких свидетельств на этот счет нет), сделать поправку на сильный ветер, все равно трудно не признать: Дантес намеренно стрелял в пах Пушкина.

Куда же целился Пушкин, смертельно раненный в нижнюю часть живота? В голову?

Когда комиссия военного суда начала заседать, к раненному Дантесу отправили штаб-лекаря гвардейского кавалерийского корпуса Стефановича, чтобы он произвел освидетельствование подсудимого, и ответил на вопрос, может ли тот давать показания. «: Геккерн имеет пулевую проницательную рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста», — засвидетельствовал лекарь, — «Вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость, более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Больной: руку носит на повязке и, кроме боли в раненном месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вздыхании, хотя наружных знаков контузии не замечено:»

Фартовый Дантес

В письме о поединке Вяземского к Денису Давыдову герою-партизану 1812 года есть одна очень важная подробность, объясняющая, почему Дантес отделался только легкой контузией: пуля «пробила мясо, ударила в пуговицу панталон, на которую надеты были помочи, и уже ослабленной отскочила в грудь.»

Указание Вяземского помогает нам понять очень многое. Пуговица, на которую надевались подтяжки, естественно, располагалась в районе пояса панталон. В какой же позе должен был стоять Дантес, если внешняя сторона его правой руки с пистолетом, прикрывающим грудь, на четыре поперечных пальца ниже локтя находилась на уровне пуговицы панталон?

Читатель, мысленно представь эту нелепую позу!

Нет, вовсе не грудь прикрывал Дантес пистолетом. Если это правая рука в месте ранения находилась на уровне пояса, то пистолет должен был быть не поднят, а, наоборот, опущен. Значит, Дантес прикрывал оружием свой пах. Почему же рука Дантеса оказалась именно здесь? Видимо, потому, что он следил, куда был направлен ствол пистолета Пушкина. Или же Дантес ожидал от своего раненого противника выстрела в то же место, в которое он сам произвел свой выстрел.

Теперь становится понятно, почему секунданты всячески затемняли вопрос о ране Пушкина, зачем понадобилось сочинять заранее «реляцию» о дуэли для комиссии военного суда. Интересно отметить и то, что во всех рассказах о дуэли, которые с легкой руки Вяземского разошлись в публику, нет никаких упоминаний о том, куда был ранен поэт. Конечно, такого рода умолчания не были вызваны естественной человеческой деликатностью, то есть нежеланием посвящать посторонних, если так можно выразиться, в физиологию смерти Пушкина.

Не случайно, то же обстоятельство скрывали и друзья Дантеса, которым деликатность по отношению к русскому гению была абсолютно чужда. Дело заключалось в том, что, если противникии сознательно стреляли друг другу в пах, то у них, очевидно, были для этого особые причины. В случае же огласки, сразу же вставал бы вопрос об этих причинах, а такой вопрос придавал бы дуэли весьма щекотливый характер. Неужели защищая честь жены или собственное достоинство, как утверждает созданная Вяземским легенда, необходимо стрелять в пах противнику? Какие же слова могли быть произнесены дуэлянтами до и после того, как они обменялись выстрелами ниже пояса?

Не случайно, то же обстоятельство скрывали и друзья Дантеса, которым деликатность по отношению к русскому гению была абсолютно чужда. Дело заключалось в том, что, если противникии сознательно стреляли друг другу в пах, то у них, очевидно, были для этого особые причины. В случае же огласки, сразу же вставал бы вопрос об этих причинах, а такой вопрос придавал бы дуэли весьма щекотливый характер. Неужели защищая честь жены или собственное достоинство, как утверждает созданная Вяземским легенда, необходимо стрелять в пах противнику? Какие же слова могли быть произнесены дуэлянтами до и после того, как они обменялись выстрелами ниже пояса?

То, что секунданты не только Пушкина, но и Дантеса намеренно скрывали местоположение раны поэта в первые дни после поединка — это очень важный факт истории дуэли, никем из пушкинистов еще не отмеченный. Но возникает еще один важнейший вопрос: если создатели «реляции» утаивали такой важный эпизод дуэли, насколько верно они описали и все остальные эпизоды этого трагического происшествия?

В 1963 году французский журнал «Рубан руж», издаваемый Орденом Почетного Легиона, кавалером которого впоследствии стал Дантес, опубликовал статью Флерио де Ланжля о дуэли с Пушкиным. Публикация сопровождалась рисунком, изображающим поединок. Противники с пистолетами в руках стоят друг против друга в белых рубашках (27 января при 15-градусном морозе!).

Не станет укорять художника (имя его в журнале не обозначено) за незнание российских реалий. Не должны ли мы признаться себе, что и сегодня, почти 160 лет спустя после этого поединка, мы знаем о нем не многим больше, чем французский художник?

Во всяком случае, мы вправе подозревать, что «реляция» д Аршиака и Данзаса о дуэли — это лишь составная часть легенды о гибели поэта.